古典の日絵巻Picture scroll

「古典の日」からとっておきの情報や

こぼれ話などをお届けします。

古典の日絵巻「第九巻:古典作品で楽しむ和菓子」

『源氏物語』『枕草子』『東海道中膝栗毛』等、皆さんご存知の古典文学のどのような場面でお菓子が登場するのでしょうか?昔と今の違いは?平安から江戸時代まで、菓子の甘味はやさしく心を和ませていたことでしょう。当時の人達が、たいせつに味わっていた様子を思い浮かべながら読み進めていきましょう。ティーブレークのお供にぴったりの中山圭子さんのお話です。本棚から古典を探して読み返したくなること請け合いです。

-

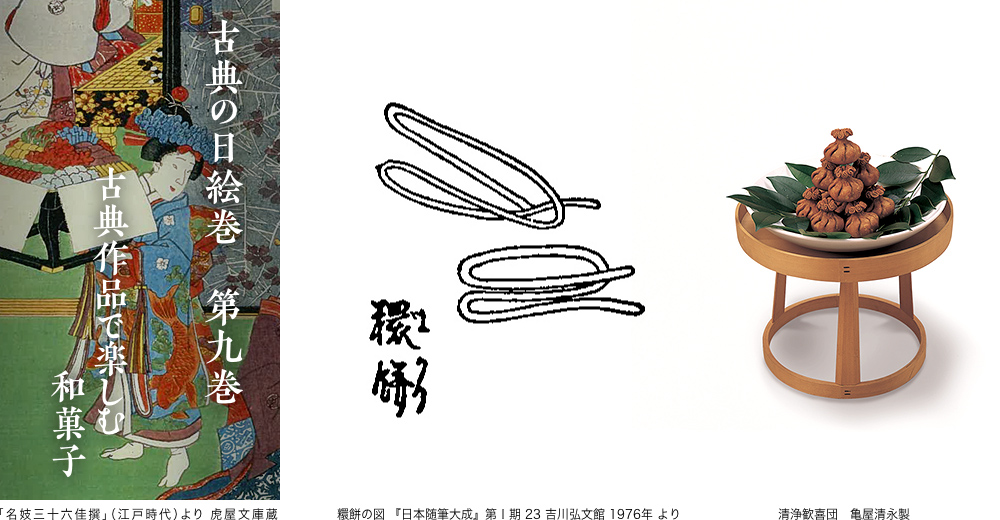

3月 『餅菓子即席手製集』(もちがしそくせきてせいしゅう)と有平糖(あるへいとう)

-

2月 『東海道中膝栗毛』とみづから

-

1月 『名代干菓子山殿』(めいだいひがしやまどの)と松風

-

12月 『金々先生栄花夢』(きんきんせんせいえいがのゆめ)と粟餅

-

11月 『助六由縁江戸桜』(すけろくゆかりのえどざくら)と煎餅

-

10月 『日本永代蔵』(にっぽんえいたいぐら)と金平糖

-

9月 『醒睡笑』(せいすいしょう)と饅頭

-

8月 『文蔵』(ぶんぞう)と羊羹

-

7月 『宇治拾遺物語』(うじしゅういものがたり)と「かいもち」(かいもちひ・掻餅)

-

6月 『土佐日記』とまがり

-

5月 『源氏物語』と椿餅

-

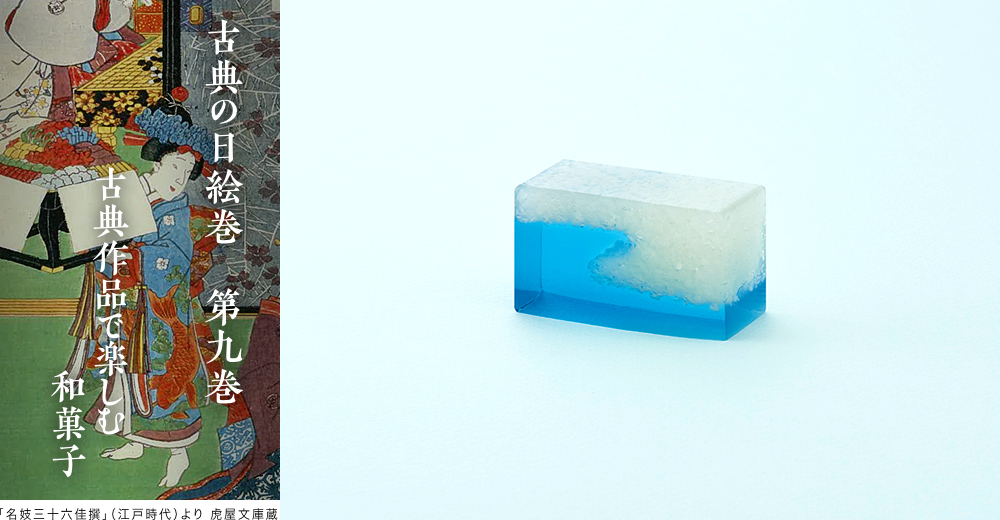

4月 『枕草子』とかき氷

第一号 令和2年4月1日

4月 『枕草子』とかき氷

平安時代の才媛、清少納言による『枕草子』は、四季折々の自然美や、日々の出来事を感性豊かに描いた随筆として、今も人気の古典です。長短あわせて三百段余りの文章からなりますが、半数以上を占めるのは「虫は」「木の花は」「うつくしきもの」といった「ものづくし」。清少納言の心をとらえた事物があげられており、その観察眼の鋭さや美意識に、読んでいてはっとさせられます。第四十二段の「あてなるもの」(上品なもの)もそのひとつでしょう。

「あてなるもの、薄色に白襲(しらがさね)の汗衫(かざみ)※。かりのこ※※。

削り氷にあまづら入れて、新しき金鋺(かなまり)に入れたる。水晶の数珠。

藤の花。梅の花に雪のふりかかりたる。いみじううつくしきちごの、いちごなどくひたる」

注目したいのは「あまづら」(甘葛・蔦の樹液を煮詰めて作ったとされる甘味料)をかけた削り氷、つまりかき氷。それが新品の金属製の器に盛られた様子を上品だと讃えているのです。

かき氷の存在に、平安時代の人々の生活が身近に感じられますが、実はその価値たるや、昔と今では雲泥の差がありました。冷凍庫がない当時、夏場の氷そのものが希少品。山奥にしつらえた氷室(ひむろ)から氷を取り出し、清少納言のいる宮中に運んでいました。重かったり、溶けたりで四苦八苦だったことでしょう。運び終わってもかき氷機はなく、小刀を使って削っていたと考えられます。鎌倉時代の話になりますが、歌人、藤原定家の日記、『明月記』(めいげつき)が参考になるでしょう。元久元年(1204)七月二十八日の記述に、歌人の源通具(みちとも)が刀で削った氷を、藤原家隆らとともに食べたことが記されています。通具は白い布で包んだ氷を左手でおさえ、慣れた手つきで巧みに削ったようで、その場が盛り上がったさまが想像されます。清少納言の時代にもこうした名手がいたかもしれません。

砂糖が薬品として使われ、高価だった平安時代、甘味料の甘葛は高級品でした。原料となる蔦の樹液を採るには相当な時間と労力がかかる上、煮詰めてできる量は、採集量の十分の一ほど。再現実験から、蜂蜜にも似た繊細な味わいで、琥珀色だったことがわかっています。

金属製の器に盛られた甘葛がけの氷は、きらきらと輝くように見えたのではないでしょうか。貴族のみが許されたこの贅沢品を、清少納言は目の保養にした後、心ゆくまで味わったことでしょう。

※薄紫色に白のかさねの童女用の上着 ※※アヒルやガチョウなどの卵

参考:『枕草子/紫式部日記』日本古典文学大系19、岩波書店、1958年

石橋顕「古代甘味料・甘葛煎の概要」(『和菓子』第18号、虎屋、2011年)

本文は、裏千家淡交会会報誌『淡交タイムス』(2015年8月号)に掲載された記事を加筆修正したものです。

虎屋文庫のホームページはこちら