古典の日絵巻Picture scroll

「古典の日」からとっておきの情報や

こぼれ話などをお届けします。

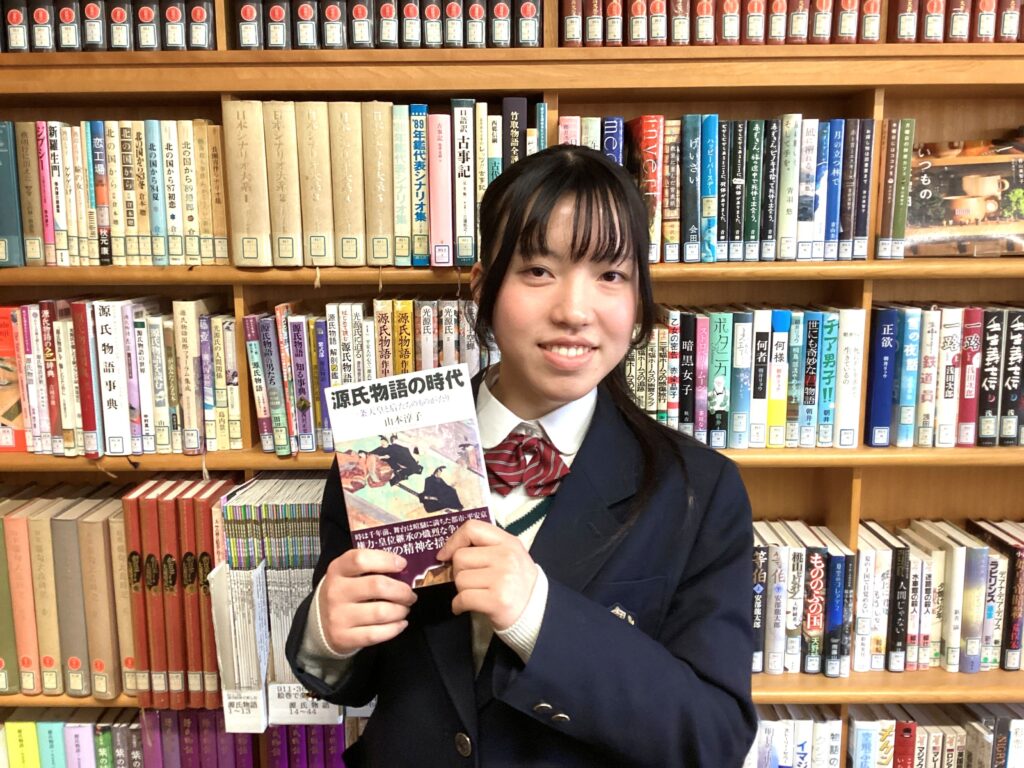

古典の日絵巻第十四巻「古典の魅力を伝え隊!~高校生が読む古典の世界~」

みなさん、こんにちは。

令和7年度は、私たち京・平安文化論ラボが、古典の日絵巻を担当いたします。私たち高校生の目線で読み解いた古典の世界を、1年間お楽しみください。

-

2月号 明石に咲いた才媛

-

1月号 平安のロミオとジュリエット~光源氏と朧月夜~

-

12月号 蓬のなかに佇む花 末摘花

-

11月号 ツンデレお姫様 葵の上

-

10月号 教養と実践を融合した探究

-

9月号 枕草子のゆかりの地へ

-

8月号 紫の上との出会い

-

7月号 源氏物語の輝く華

-

6月号 古事記って何?

-

5月号 光源氏の母 桐壺更衣

-

4月号 京・平安文化論ラボの活動

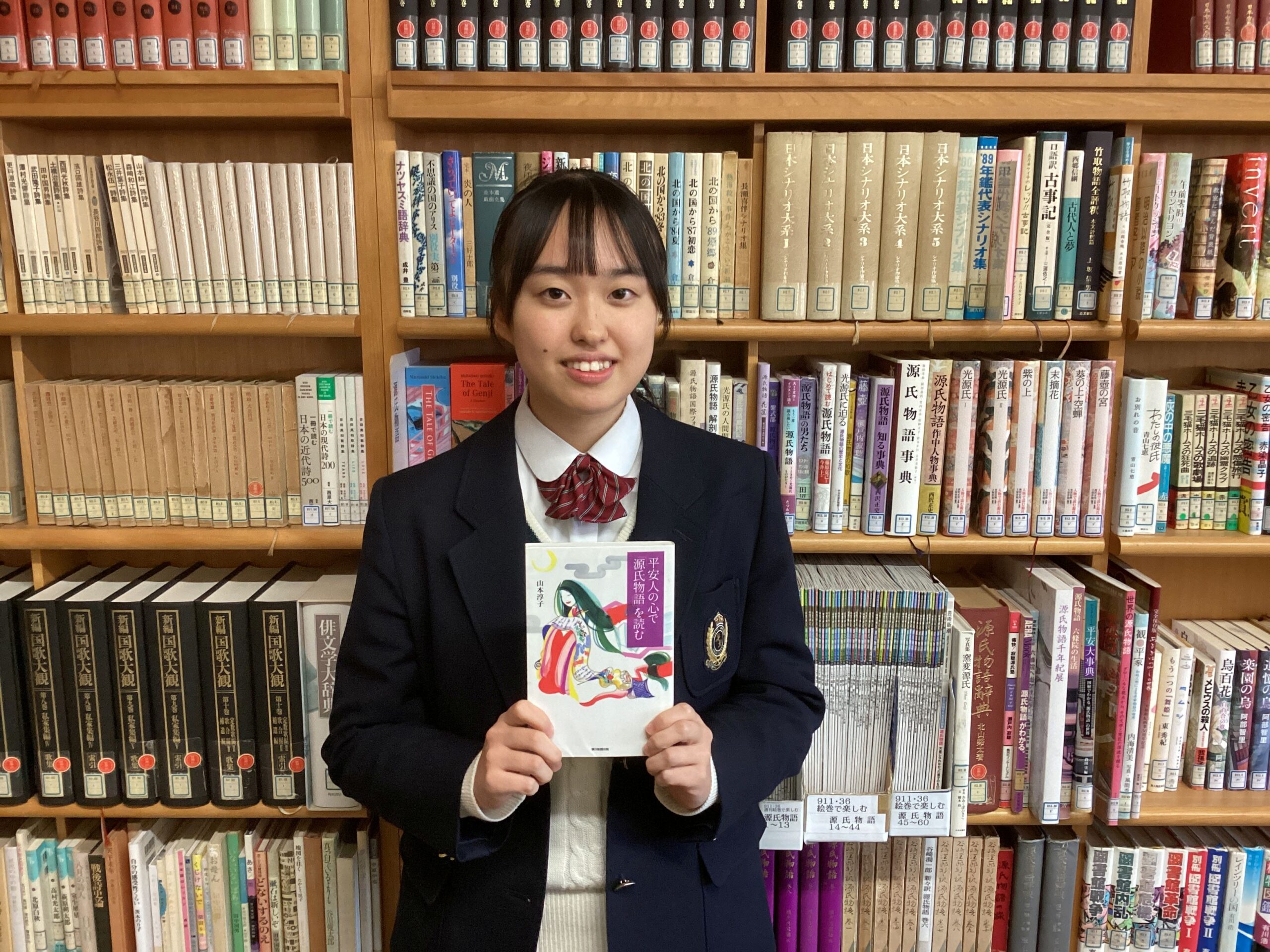

氏名 : 勝山 友香子

趣味 : 音楽鑑賞、買い物

好きな時間 : 深夜に家族が寝静まった中、テレビを観る時間

好きなもの : 甘いもの、辛いもの

将来の夢 : 小・中学校教諭、インテリア系の仕事

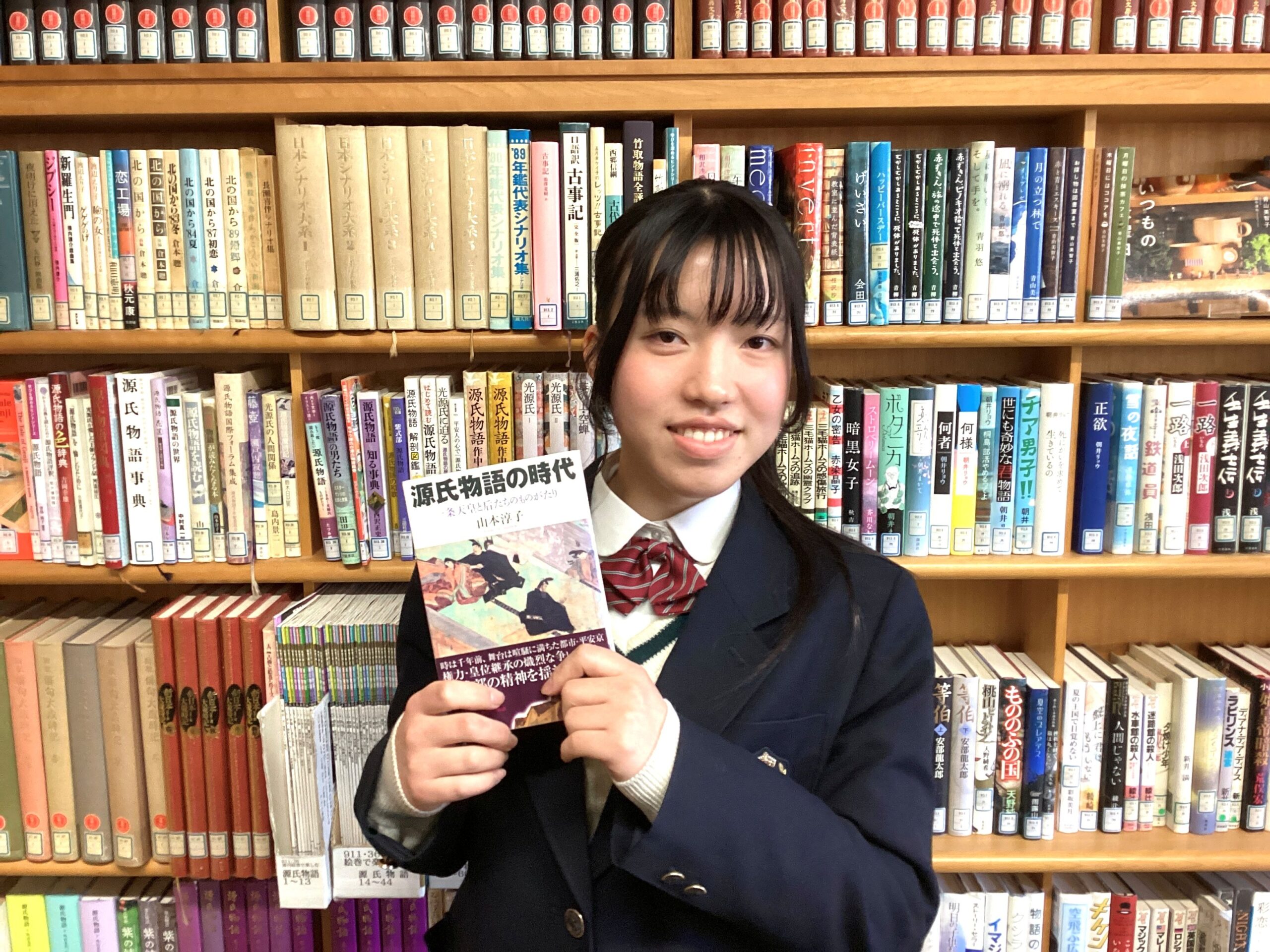

光源氏の母 桐壺更衣

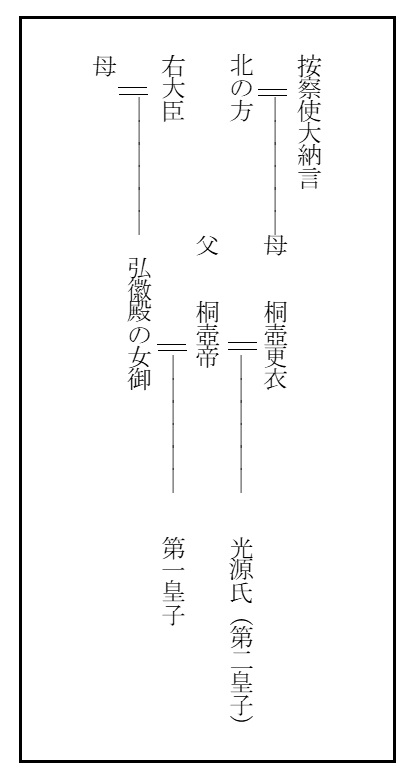

光源氏は、桐壺帝と桐壺更衣との間に生まれました。お父さんは天皇ということになります。お母さんは、「更衣」という身分で、天皇と結婚する女性の中でも低い身分でした。桐壺帝は、弘徽殿の女御という女性とも結婚していました。この「女御」というのは、天皇と結婚する女性の中で、身分が高いことを表しています。この弘徽殿の女御との間に、長男の第一皇子が生まれています。光源氏は、2番目の皇子です。

この、桐壺帝と桐壺更衣は最強の夫婦です。特に桐壺帝の愛情が強く、平安時代でも、こんなに人を愛していたのだな、と思うと、時代を経ても変わらない人の心を感じます。

桐壺更衣は、平安時代のシンデレラ!?

①を見てください。桐壺更衣について、次のように書かれています。

①いづれの御(おほむ)時にか、女御(にようご)、更衣あまたさぶらひたまひける中に、いとやむごとなき際(きは)にはあらぬが、すぐれて時めきたまふありけり。はじめより我はと思ひ上がりたまひける御方々、めざましきものにおとしめそねたみたまふ。同じほど、それより下臈(げらふ)の更衣たちは、ましてやすからず。

①〈訳〉帝はどなたの御代であったか、女御や更衣が大勢お仕えしておられた中に、最高の身分とはいえぬお方で、格別に帝のご寵愛をこうむっていらっしゃるお方があった。宮仕えの初めから、我こそはと自負しておられた女御がたは、このお方を、目に余る者とさげすんだり憎んだりなさる。同じ身分、またはそれより低い地位の更衣たちは、女御がたにもまして気持がおさまらない。(1)桐壺 P.17

「いとやむごとなき際にはあらぬが」とありますが、「それほど高い身分ではない」ということです。平安時代のシンデレラのように感じます。通常、女性の身分が高いほど、帝の愛情は深くなる傾向がありました。でも、身分が高くないのに、格別に愛された桐壺更衣は、私にとって憧れの存在です。

|

|

平安時代にもあった、嫉妬心

しかし、桐壺帝からの寵愛を受けたことにより、他の女性から妬み・恨みの気持ちをぶつけられることになってしまい、桐壺更衣は病気がちになってしまいます。

②朝夕の宮仕(みやづかへ)につけても、人の心をのみ動かし、恨みを負ふつもりにやありけん、いとあつしくなりゆき、

②〈訳〉朝夕の宮仕えにつけても、そうした人々の胸をかきたてるばかりで、恨みを受けることが積り積ったためだったろうか、まったく病がちの身となり、(1)桐壺 P.17

「人の心をのみ動かし」、恨みをうけ、「あつしくなり」ます。この「あつし」というのは、病気がちになる、ということです。人生がうまくいっている人に対して嫉妬する気持ちというのは、今も昔も変わらないものですね。

光源氏の誕生!

そんな中、桐壺更衣は、桐壺帝のとどまることを知らない愛情にすがってなんとか宮仕えをしていました。やがて、二人の間にたいへん美しい男の子が生まれます。③に「玉の男皇子」とありますが、光源氏のことです。

③前(さき)の世にも御契(ちぎ)りや深かりけん、世になくきよらなる玉の男(をのこ)皇子(みこ)さへ生まれたまひぬ。いつしかと心もとながらせたまひて、急ぎ参らせて御覧ずるに、めづらかなる児(ちご)の御容貌(かたち)なり。

③〈訳〉帝とこの更衣とは前世からのご宿縁が深かったのだろうか、世にまたとなく清らかに美しい玉のような皇子までがお生れになった。(1)桐壺 P.18

男の子が生まれたことで、弘徽殿の女御の子である東宮の座を脅かす存在と思われてしまい、さらに妬まれてしまいます。周囲の嫉妬は加速し、桐壺更衣の具合はどんどん悪くなっていきます。でも、④では、桐壺帝は、実家にさがろうとする桐壺更衣を帰らせません。愛しているからこその行動です。

④御息所(みやすどころ)、はかなき心地にわづらひて、まかでなんとしたまふを、暇(いとま)さらにゆるさせたまはず。年ごろ、常のあつしさになりたまへれば、御目(め)馴(な)れて、「なほしばしこころみよ」とのみのたまはするに、日々に重(おも)りたまひて、ただ五六日のほどにいと弱うなれば、母君泣く泣く奏してまかでさせたてまつりたまふ。

④〈訳〉母君の御息所は、ふとした病をおわずらいになって、養生のためお里に退(さが)ろうとなさるが、帝はまったくお暇をお許しにならない。ここ幾年かの間、ご病気がちが普通でいらっしゃったので、それを帝はいつもごらんになっておられて、「このままで、もうしばらく様子を見よ」とばかり仰せになるうちに、日に日に重くおなりになって、わずか五、六日の間にひどく衰弱してくるので、更衣の母君が泣く泣く帝にお願い申して、里にお退(さが)らせになる。(1)桐壺 P.21

桐壺帝、桐壺更衣と永遠の別れ

この後、残念なことに、桐壺更衣は息を引き取ってしまいます。桐壺更衣が亡くなった後、帝はというと、

⑤はかなく日ごろ過ぎて、後のわざなどにもこまかにとぶらはせたまふ。ほど経(ふ)るままに、せむ方(かた)なう悲しう思さるるに、御方々(かたがた)の御宿直(とのゐ)なども絶えてしたまはず、ただ涙にひちて明かし暮らさせたまへば、見たてまつる人さへ露けき秋なり。「亡(な)きあとまで、人の胸あくまじかりける人の御おぼえかな」とぞ、弘徽(こき)殿(でん)などには、なほゆるしなうのたまひける。一の宮を見たてまつらせたまふにも、若宮(わかみや)の御恋しさのみ思ほし出でつつ、親しき女房、御乳母(めのと)などを遣(つか)わしつつありさまを聞こしめす。

⑤〈訳〉いつのまにか日数が過ぎて、帝は七日七日の法事などにも、懇ろにご弔問あそばされる。時がたてばたつほどに、どうしようすべもなく悲しくおぼしめされるので、女御、更衣たちの夜のご伺候などもまったくお遠ざけになって、ただ涙にひたって夜を明かし日を暮していらっしゃるのだから、そのご悲嘆ぶりを拝見する人までもが、涙の露にしめる秋である。「亡くなったあとまで、胸の晴れそうもないご寵愛だこと」と、弘徽殿女御などは、相変らず容赦なしにおっしゃるのであった。帝は、一の宮をごらんになるにつけても、若宮を恋しくばかりお思い出しになっては、気心の知れた女房や御乳母などを、たびたび里にお遣わしになり、若宮の様子をお尋ねになる。 (1)桐壺 P.26

桐壺更衣がどれだけ帝に愛されていたかがよく分かります。⑤の1行目「ほど経るままに、せむ方なう悲しう思さるるに」とありますが、夫の桐壺帝は、時がたてばたつほど悲しく思っています。2行目「涙にひちて」とあり、「ひちて」は、「ひつ」という語ですが、「ひたる」「ぬれる」という意味です。涙にひたる日々を過ごしています。桐壺更衣がいなくなって、時間がたてばたつほど、その存在の大切さが感じられるのだと思います。愛されるということに、私は憧れますが、愛されすぎることもつらいことなのかもしれないと感じました。こうして桐壺更衣が死んでしまうことで、夫婦は離れ離れになりました。光源氏がわずか3歳のことです。

光源氏の恋愛の根底にあるもの

『源氏物語』を読んで、桐壺更衣はとても強い人だと思いました。亡き父の、娘の入内つまり天皇との結婚を成功させてほしいという遺言と、母の娘を心配する気持ちを背負い、自分が壊れる日まで、帝のそばに仕え続けるというのはよほど芯のある強い人でないとできないと思います。

また、我が子の成長を見守れないまま亡くなる桐壺更衣は、とても悔しかったと思います。私はバレーボール部に所属しているのですが、試合がある日は、母は私の応援に会場へ来てくれます。時に母に対して反抗することもありますが、試合を見に来てくれると嬉しくて、おにぎりを握って持たせてくれると、試合を頑張ろうと思えます。子どもの成長や頑張りを見届けたいと思うのが、親心なのかもしれません。母が私を大切に思ってくれるように、桐壺更衣も光源氏を大切に思い、成長を見届けたかっただろうと感じます。

そして光源氏も、年齢的にまだまだ甘えたい年頃でした。母からの愛情を感じられないまま過ごすのは、今考えただけでも辛いことです。母との別れ、家族との別れは、時代を経ても変わらず、非常に悲しいものです。光源氏の気持ちを推し量ることで、家族がいるということがどれだけ大切か、身に染みて分かりました。私は、今まで母がいなくなるということは考えたこともなかったですが、もしそうなってしまったら私は悲しみと喪失感で立ち直れないと思います。そんな悲しみの中でも、強く生きた光源氏を尊敬します。一般的なイメージとして、光源氏は容姿、身分、芸事全てが完璧で、非常に多くの女性と関係を持った人というものがあります。現代の感覚で読めば、あまり良いイメージではありませんね。しかし、光源氏の心の底には母の存在がありました。光源氏は数多くの女性を求めましたが、その行動の根底に母からの愛情を追い求める心があったと思って、改めて『源氏物語』を読んでみてください。光源氏へのイメージが変わるかもしれません。

|

|

※本文と訳は、小学館『新編日本古典文学全集』に準拠しています。なお、引用に際しては(巻、ページ数)で記載しました。

◆京都府立嵯峨野高等学校「京・平安文化論ラボ」の活動は、各SNSで更新中◆

Instagram:https://www.instagram.com/kyo_heian_labo/

X(旧Twitter):https://x.com/kyo_heian_labo