古典の日絵巻Picture scroll

「古典の日」からとっておきの情報や

こぼれ話などをお届けします。

古典の日絵巻第十三巻「御簾の下からこぼれ出る女房装束」

こんにちは。赤澤真理と申します。朧谷先生からバトンを受け取り、今年から一年間、「古典の日絵巻」を担当させていただきます。

私の専門は、日本住宅史、主に寝殿造(しんでんづくり)の空間としつらい、女性の空間について研究しています。今年一年は、「御簾の下からこぼれ出る装束」を中心に、日本の住まいの文化についてひもといていきます。

-

三月号 『源氏物語』の空間をもとめて

-

二月号 「源氏物語」花宴巻と御簾の中に半身を入れる光源氏

-

一月号 御簾を巻き上げる清少納言

-

十二月号 源氏物語絵にみる光源氏の垣間見(かいまみ)

-

十一月号 歌合・絵合における女房の出衣

-

十月号 「源氏物語絵巻」柏木(三)にみる薫の生誕五十日のお祝い

-

九月号 『紫式部日記』にみる紫式部の局

-

八月号 「小野雪見御幸絵巻」にみる皇太后歓子のおもてなし

-

七月号 「駒競行幸絵巻」にみる彰子の座

-

六月号 「栄花物語」女性の賀宴に示された女房の袖口

-

五月号 庭園にみる「八橋」の意匠-京都仙洞御所の場合

-

四月号 源氏物語の場合に示された女房の袖口

四月号

源氏物語の場合に示された女房の袖口

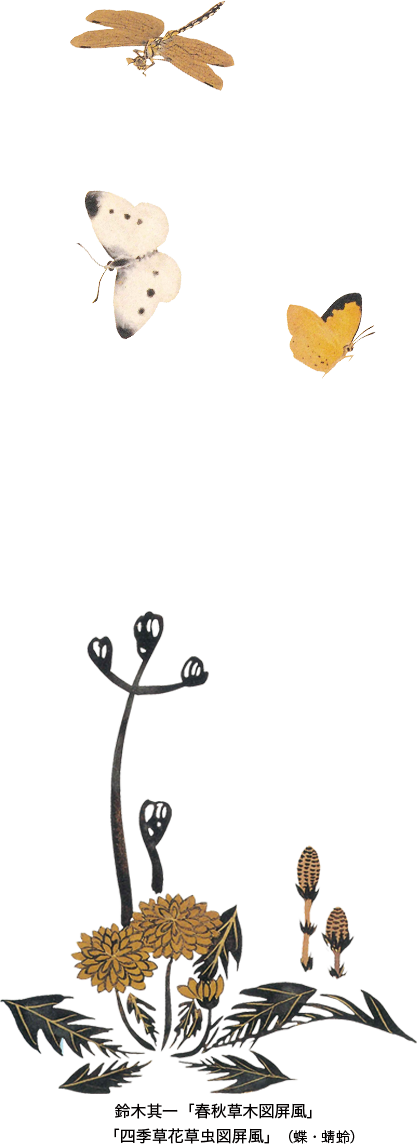

御簾(みす)(竹のすだれ)の中から女性の装束がこぼれ出ています。これはどのような空間になっていたのでしょうか。【写真1】をみてみましょう。

【写真1】

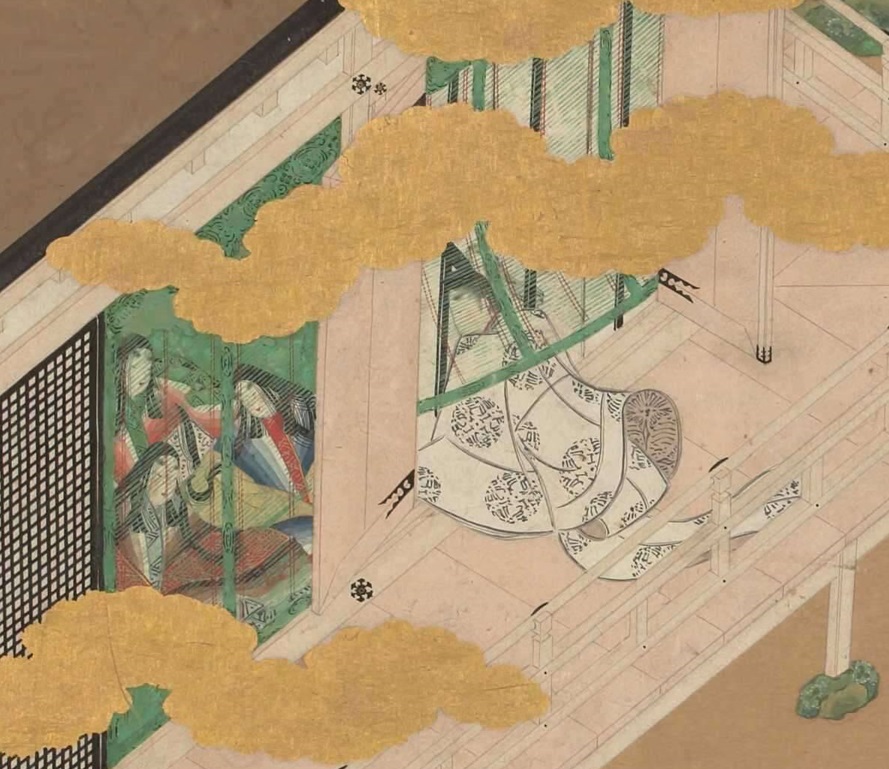

『源氏物語』若菜下巻には、六条院春の御殿の庭で、光源氏の息子の夕霧や柏木が蹴鞠(けまり)に興じた際に、唐猫が飛び出し、女三の宮の姿が柏木に見られてしまう一場面があります。平安時代の寝殿造の空間における高貴な女性たちの居所は、屋敷の奥深くにあり、ほかの殿方にみられることは、はしたないことだと考えられていました。【写真2】

【写真2】

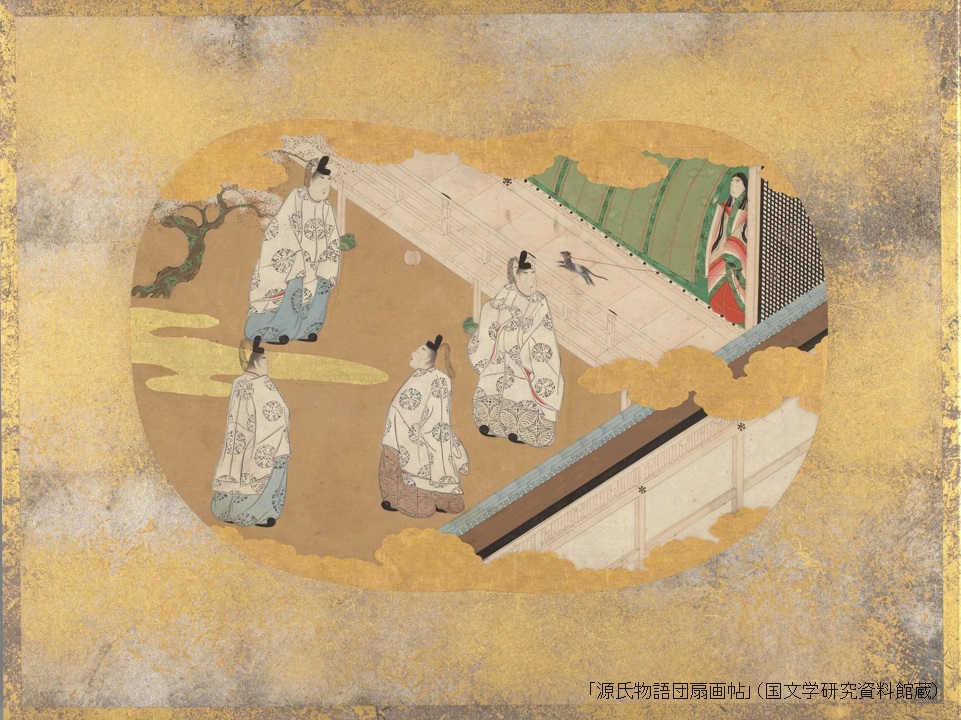

古代中世の高貴な女性は、自らの顔や姿を隠していました。平安時代の歌合(うたあわせ)の行事では、后や内親王、女房などの女性が参加していました。女性たちの座は、男性貴族からは姿がみえないように、御簾(みす)を垂らし、こぼれ出た装束で示されていたのです。これを、「打出(うちいで)」とか「押出(おしいで)」もしくは「出衣(いだしぎぬ)」といいます。

打出のしつらいは、その秘訣(ひけつ)が『雅亮装束抄』(まさすけしょうぞくしょう)に書かれています。

一間に二具を出す(いだす)。(中略)まず片袴をよきほどに引き出して、その上に、衣の前を単をぐして。下二つばかりをよく引き出だして、長押のきわによく押し出したるがよきなり。(中略)衣二具が間を広く出だしなして、その間に几帳をひろくみせていだすを、上手といふなり。衣を引きのべて出だして、間を狭くて、几帳をしほしほと少なく見するを、わろしというなり。姿よき女房のはしらのきわにいて、かた身を押し出だしたると見ゆるべきなり。(中略)

(『雅亮装束抄』十二世紀後半 源雅亮)

一間とは、柱と柱の間のことであり、そこに二具の装束を置きます。具とは装束一式が完備したものをいいますので二揃いの装束を置くということです。長押(なげし)という柱と柱をつなぐ横材のきわに、押しつけるのが良い、とされています。装束と装束の間には几帳が出されていました。この几帳が広く見えるのが上手であり、しおしおと元気のない様子だと悪い、としています。

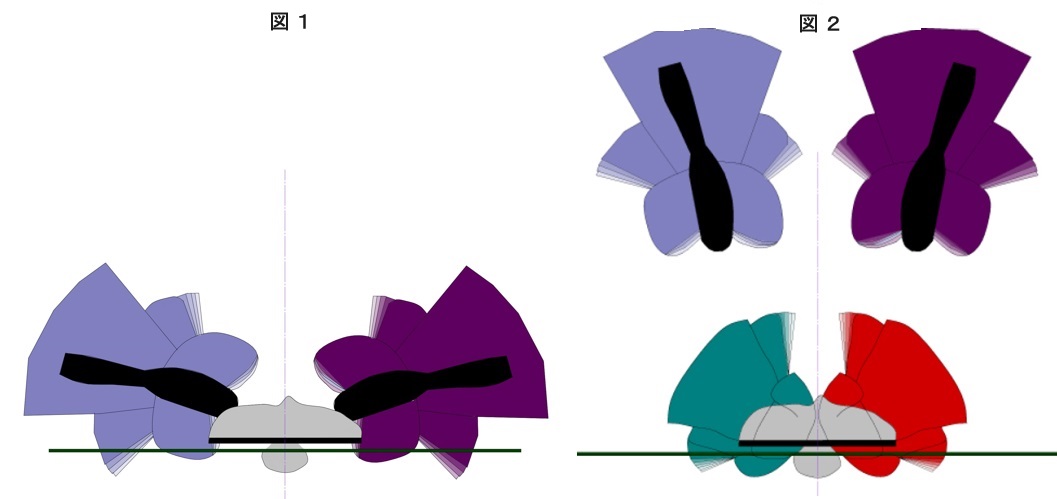

「姿よき女房が柱のきわにいて、片側の身体を押し出しているように見えるのが良い」と書かれています。「見えるのが良い」、すなわち、この書物が書かれた12世紀は、女房装束を置いて、あたかもそこに女房がいるかのように演出をしていた飾りでありました。当初は、図1のように実際に女房が着用していたものが、次第に図2のように置物となっていきます。人が着ていない衣装だけが飾られていて女房はその後ろにいるというわけです。

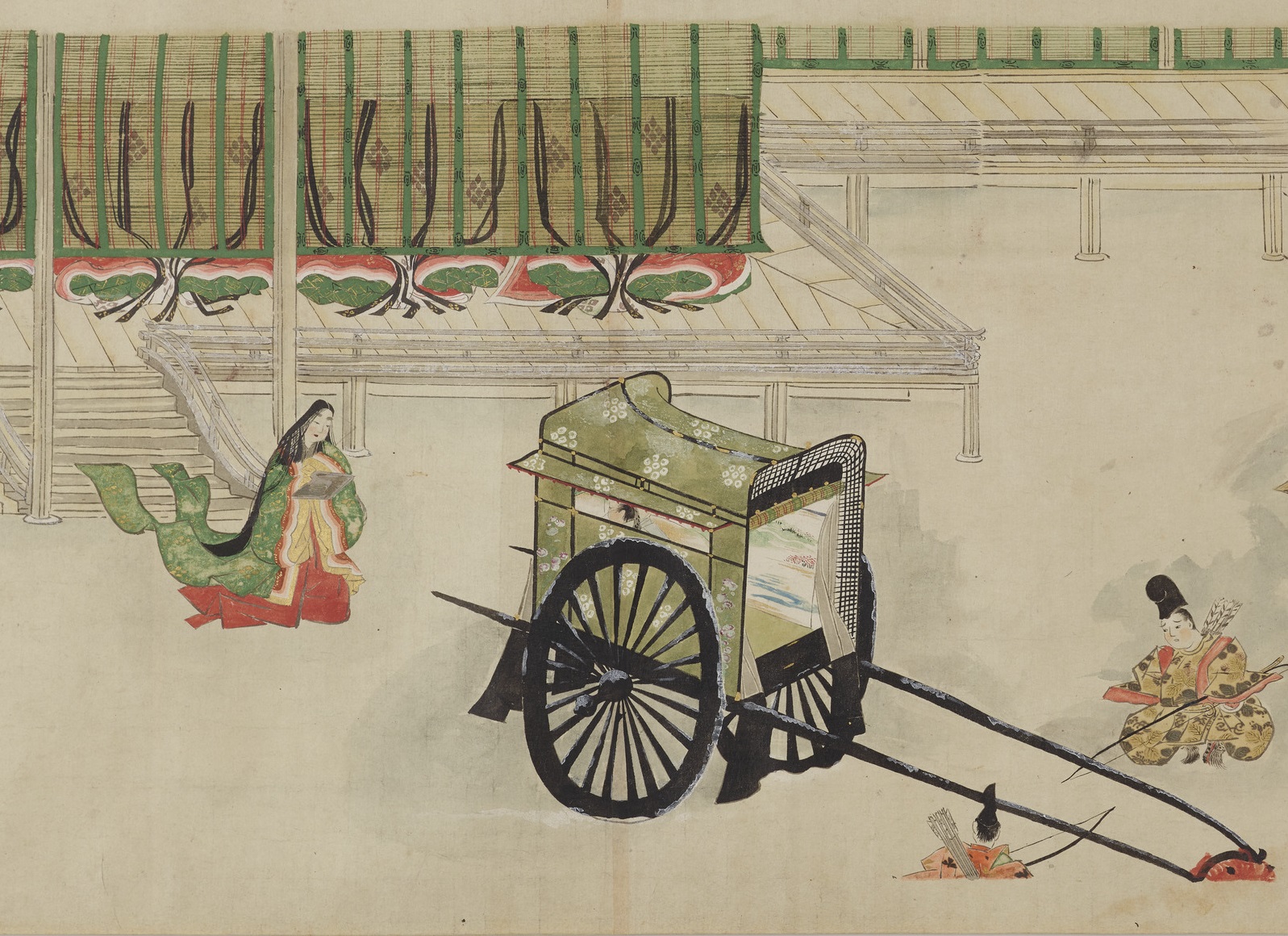

『源氏物語』の時代は、写真3のように実際に女房が着用していて、その装束がこぼれ出ている様子が表現されているので、その場面を確認してみましょう。

【写真3】

第三十一帖 真木柱

この御局の袖口、おほかたのけはひいまめかしう、同じものの色あひ重なりなれど、ものよりことにはなやかなり。

この女君の御局の袖口は、いったいの風情が現代的で、同じような色合いや重なりでも、とても華やかな感じである。

第八帖 花宴

藤はこなたのつまにあたりてあれば、御格子(みこうし)ども上げわたして、人々出でゐたり。 袖口など、踏歌のをりおぼえて、ことさらめきもて出でたるを、ふさはしからずと、まづ藤壺わたり思し出でらる。

藤の宴が開催された右大臣家の邸宅においては、藤の花のあたりに、格子をあげて、女房たちが端近くに坐っている。袖口などは、踏歌(とうか)(宮中の正月行事で、足で地を踏みながら、調子をとってうたう歌曲)のように、いかにもわざとらしく押し出している。藤壺あたりの奥ゆかしさを思い出さずにはいられない。

源氏物語では、殿舎の周囲を、女房の袖口が出て、華やかな様子であったことが想像されます。しかし、右大臣家の権勢は、宮中のようでふさわしくないと、光源氏は考えています。

このように打出は、派手すぎず、儀式にはなやぎを添える均衡が求められました。平安時代の装束は、人が着用するとともに、建築空間を色とりどりに装飾していたのです。