古典の日絵巻Picture scroll

「古典の日」からとっておきの情報や

こぼれ話などをお届けします。

古典の日絵巻[第四巻:琳派400年]

古典の日絵巻〔第4巻:琳派400年〕をスタートいたします。

2015年の琳派400年を前に、日本美の古典「琳派」について、京都市立芸術大学名誉教授の榊原吉郎先生に20回シリーズで執筆していただきました。

1615年、本阿弥光悦が徳川家康から拝領した洛北鷹峯の地に光悦村を創始してから400年。俵屋宗達、尾形光琳、尾形乾山、酒井抱一、神坂雪佳など、日本美の大きな鉱脈を築いてきました。現代にまで続く「琳派」についてのお話です。

◆◇◆◇◆TOPに戻る

国宝 風神雷神図屏風 俵屋宗達筆(京都・建仁寺蔵)より

第1号:平成26年5月1日

琳派と御所 プロローグ

榊原吉郎(京都市立芸術大学名誉教授)

今、自然災害だと普通に考える台風や雷を恐れてきたのが我々の祖先です。落雷を菅原道真の祟りと考え、北野天満宮を建立し、さらに学問の神様としてさえも神頼みをするようになりました。東山の蓮華王院・三十三間堂では木彫の風神雷神が怖そうな顔をして見下ろしています。このような神様をユーモラスに表現して見せたのが俵屋宗達です。金箔の上に緑青をつかった風神の姿はまるでランニング選手のように風に乗って走る。空中に浮かんでいるのです。黒雲も薄く風を含んだ袋が落下傘にもみえてきます。風速計では計ることができないような速さの一瞬を捉えています。

雷神はどうでしょう。空中でぐっと踏ん張って、稲妻を走らせる方向を睨み、その白い体躯は山門にいる仁王像のように筋骨隆々としています。その牙を剥き出した顔は風神と同じように団子鼻で恐ろしさを消し去ってしまい、どこか可愛らしささえ感じることができます。

この世のものではない神の姿を親しみを感じさせる画面に創り上げた宗達を後水尾天皇は気に入って、宗達の屏風を手許において愉しんでいました。では、どうして宗達はこのような画面を創り出せることができたのでしょうか?ここに琳派の秘密があると考えられます。それは笑いの世界だといえるのではないでしょうか。宗達を始め琳派の作家には独自の笑い、ユーモアが存在します。

「琳派と御所」をテーマで連載してゆく予定ですが、両者の関係は深く、琳派を考える上で欠くことが出来ないのが御所です。次回は「琳派誕生」ご期待ください。

「琳派」を捉える視点として、お勧めしたいのが淡交社版の小林太市郎著作集6です。

◆◇◆◇◆TOPに戻る

第2号:平成26年6月2日

琳派と御所 ――1 琳派誕生

榊原吉郎(京都市立芸術大学名誉教授)

「琳派」の誕生を元和元年(1615)と考えています。この年、大坂夏の陣が終わり、元和堰武といわれる平穏な時代が始まります。そして徳川家康から本阿弥光悦が鷹峯の所領を拝領しました。そこへ光悦を中心に本阿弥一族、「おかた宗伯、筆屋妙喜」など多くの町衆が集りました。その地図が遺されています。まさに光悦村の出現です。この村の出現を以て「琳派」誕生と考えます。何故なら、「おかた宗伯」は尾形光琳の祖父にあたる人です。これから考えてゆく「琳派」と深く関わり、「琳派四百年」と数える根拠となります。

この村に俵屋宗達の名が見られないのが残念です。宗達は謎が多く、その生没年も未だに不明です。しかし、後水尾天皇は宗達の描いた屏風が気に入って手許に残されていたことから、公家衆や町衆仲間にも良く知られていたと考えられます。

光悦は宗達より多くの人に知られていました。永禄元年(1558)生まれ、没年が寛永十四年(1637)ですから織田信長、豊臣秀吉、家康の実像を眼にしていました。本能寺の変、聚楽第の完成、関ヶ原の戦いそして征夷大将軍・家康の姿も見聞きしているのです。彼ら権力者の性格を熟知していた京の町衆として、御所と権力者たちとの関係についても敏感であったと考えられます。このような世相の下で「琳派」は誕生したのです。当時の様子に興味をお持ちの方は、辻邦生『嵯峨野名月記』をお読みください。琳派の原風景が浮き彫りされています。

写真は光悦村の面影を偲ばせる光悦寺から見た鷹峯と神坂雪佳が光悦寺の再興を祈願して造った厨子。そこには寺に伝えられてきた光悦像が納められています。

◆◇◆◇◆TOPに戻る

第3号:平成26年7月1日

琳派と御所 ――2 古今伝授から御所伝授に

榊原吉郎(京都市立芸術大学名誉教授)

文禄から慶長に代わる年(1596)の六月、後陽成天皇の第三皇子が誕生しました。後に琳派にとって重要なキーマンとなる後水尾天皇です。なぜなら、江戸初期の京都を見る時、御所の存在を外して考えることができないからです。

その第一は、御所が古典研究の中心となったことです。古典文学の伝承としては、「古今伝授」という秘伝があったことがよく知られています。「古今伝授」が後水尾天皇の宮廷では「御所伝授」に変化します。その実像についてはまだ良く判りません。しかし、「御所伝授」では、今日、国歌として歌っている「君が代」を「千代にや千代に」と歌い、「八千歳といふは他流の心不用也」と解釈しているのです。これは和歌だけではなく伊勢・源氏物語なども独自の解釈が進められていたのです。

国旗に向かって「君が代は千代に八千代に」と歌うものだと、極当たり前に思っていた筆者にはショックです。琳派が誕生したこの時期の御所では「たたちよにやちよには千世々々といふ心也」という考えが固まりつつあったのです。

この賀の歌である「君が代」のことだけではなく、広く古典文学の解釈にも関わり、文芸復興の意識が後水尾天皇の宮廷に広がっていたことは要注意です。それは御所に親近感を抱いていた京都の町衆にも浸透していったであろうと想像できます。勿論、琳派の人々にも伝わっていた、と考えられます。家康の孫娘・和子が入内し、後水尾天皇の后・東福門院となります。彼女の衣装を納めていたのが雁金屋の尾形家ですから、宮廷内のいろいろな情報について知ることができたであろうと、推測できます。宮廷から流れ出てくる古典文学にまつわる解釈が琳派の形成に大きく係わっているといってよいでしょう。

『ことば・詩・江戸の絵画―日本文化の一面を探る―』

兼築清恵・高柳誠・矢部誠一郎 玉川大学出版部2004

◆◇◆◇◆TOPに戻る

第4号:平成26年8月1日

琳派と御所 ―― 3

榊原吉郎(京都市立芸術大学名誉教授)

前回、後水尾天皇が古典研究に関心を持たれ、御所伝授が誕生したことを述べましたが、天皇はさらに巷の芸能にも深い関心を示しておられました。俵屋宗達の仕事ぶりについても興味を持たれ、宗達の金屏風を手許に置き、愛用されていたことが知られています。

後水尾天皇を中心に展開した宮廷文化の影響は琳派にも及んでいます。光悦は、近衛信尹(このえのぶただ)、松花堂昭乗(しょうかどうしょうじょう)とともに寛永の三筆と呼ばれ有名ですが、光悦の事績を伝える『本阿弥行状記(ほんあみぎょうじょうき)』には「…少しはかく事を得たりといへども、中々其妙にいたらざれば…」と松花堂に語っていますから、絵を描くこともできたようです。素養として書画の心得があったといえます。

わが国では古くから「琴棋書画(きんきしょが)」ということが教養として求められてきました。『源氏物語』の主人公・光源氏がこの四つの芸に通じていたと紫式部は記しています。光悦もまた四芸を身に着けますが、すべてに「其妙にいたらざれば」という言葉が示すように光悦の人柄があらわれ謙遜した奥ゆかしい姿勢をとります。

現在は否定されていますが、宗達・光悦同人説も出されていました。しかし、鶴図下絵和歌巻の中で柿本人丸(人麻呂)の歌を書くとき「人」の文字を後から書き加えています。この光悦の姿は、宗達が自ら「宗達法橋」と書いている宗達の姿が想起されてきます。両人の間に、些細なことに拘らない、どこかゆったりとした大らかでユーモラスな器量が感じられ、琳派の特質の一つに「大らかさ」を挙げることができるでしょう。

◆◇◆◇◆TOPに戻る

第5号:平成26年9月1日

琳派と御所 ―― 4

榊原吉郎(京都市立芸術大学名誉教授)

家康は孫娘の入内を見ることができませんでしたが、元和6年(1620)6月に和子は入内し、東福門院と呼ばれることになります。幕府は、禁裏(後水尾天皇)の収入一万石に対して同額の化粧料を和子に付けています。夫と妻の収入が同じということは大変なことです。しかし、後に院となられた後水尾院には二万石が寄進されていますから、ままということなのでしょう。

もともと派手な衣装好みであった和子は、母親の将軍夫人・お江与の方に出入りしていた雁金屋に六十二点の衣装を注文しています。正確には元和九年中の発注ですが、その総額は代金七貫八百六十四匁となっており、大奥の代金の五分の一にあたります。これでは京都の女性たちの注目の的になり、和子の好みに染められた衣装を「…宮女、官女、下つかたまで賜る。この染、京田舎にはやりて御所染といふ」と記録されていますから、「京の着倒れ」の元祖が東福門院和子であったのではないか、と考えてしまいます。雁金屋の注文帳には絵柄を記したモノがあり、染めや刺繍を施していることが判ります。華やかな彩でいかにも和子好みの衣装であったといえるでしょう。

この注文を受けた雁金屋が尾形光琳の生家です。

史料協力:一般財団法人 J.フロント リテイリング史料館

◆◇◆◇◆TOPに戻る

「舞踊図屏風」(部分) 重要文化財 京都市蔵

第6号:平成26年10月1日

琳派と御所 ―― 5

榊原吉郎(京都市立芸術大学名誉教授)

呉服商・雁金屋は、御所との間に今日の言葉では癒着とさえ捉えかねないほど密着した関係があったのではないでしょうか。東福門院和子のもとに雁金屋から納品された呉服は、当然、彼女のお気にいりの品々であったに違いないでしょう。彼女が着用していた衣装そのものは、勿論現在遺されていません。しかし、それがどの様な品々であったかを想像してみることも楽しいのではないでしょうか。

江戸生まれの彼女は、京の女性たちが着ていた華やかな衣装の流行の様子について、江戸城の大奥に届けられた呉服の品々によって想像し、楽しんでいたのではないかと思います。当時の京の女性たちが着用していた衣装を描いた屏風がいくつか遺されており、その絵姿から、雁金屋の呉服を想像することもできます。例えば、四条河原で繰り広げられていた阿国歌舞伎や見世物小屋に遊ぶ人々や、舞い踊りする女性たちを絵師たちは描き残しています。そこから当時の衣装の一端を想像できる絵をご覧ください。

◆◇◆◇◆TOPに戻る

楽焼赤茶碗『加賀光悦』 本阿弥光悦作(相国寺蔵)

第7号:平成26年11月1日

本阿弥光悦 ―― 1

榊原吉郎(京都市立芸術大学名誉教授)

本阿弥家は刀剣の鑑定、磨礪、淨拭(めきき・とぎ・ぬぐい)を家職としていた。つまり、殺人の道具である刀剣が商いもとになっています。鑑定は使いものになる刀剣であるのかどうかを決め、磨礪とは切れるようにすること、淨拭は刀剣のくもりをなくし美しく見せるだけではなく、拵えにも係わります。戦国武将たちの間に拡がっていた武具に対する美意識が実用品である刀剣に特別な想いを込める風潮を育て上げ、特異な業種を生み出したのであろう、と考えます。その風潮を商いの種にしてきたのが本阿弥家ですから、光悦に独自の美への想いが芽生えても自然なのではないかと思います。彼は様々な作品を遺しています。彼は武士と職人との仲介者であり、支配階級に成り上がった武士たちの御機嫌を取り、彼らの趣味にまで迎合せねばならない立場に甘んじることができなかったのかも知れません。世俗を離れ、鷹峯に居を構えた環境は光悦自身の意識を展開させ変えさせたのではないだろうか。「太虚庵」と名乗らせ自然と遊ぶ心境にたちいったのであろう。

◆◇◆◇◆TOPに戻る

『牛追い図』 俵屋宗達作(醍醐寺蔵)

第8号:平成26年12月1日

俵屋宗達 ―― 1

榊原吉郎(京都市立芸術大学名誉教授)

宗達については謎が多い。例えば、いつ何処で生まれたのか、そして没したのはいつか。さらに墓所の所在も不明という基本的な事柄が判らない、これが現在のところである。宗達の先生が誰かも不明であり、当時有名であった狩野派の絵師に付いて学んだ形跡もない。もし、狩野派の絵師に師事していれば、同時代の狩野山雪が記録した『本朝画史』に宗達の名は当然記録されねばならない。しかし、彼の記事がないことは、宗達は狩野派から絵師とは認められていなかったことになる。宗達は独学で道を切り開いたのであり、江戸幕府のお抱え絵師の集団から完全に無視されていたことは確かである。

無視されたことは、逆に京の町衆の心をつかんだ絵師であったことを示している。仮名草子『竹斎』に「扇は都俵屋」という絵屋の記録があり、宗達の扇絵が数多く遺されていることなどから、扇を商う店の主人であったのではないかと推測できる。つまりレディメード絵画を商品として取扱う商店、丁稚小僧や手代、番頭を抱えた工房の旦那さんであり、町衆の一人でもあったと考えられる。

俵屋では、下働きの丁稚小僧の頃から絵を描く修行を積んで、画技に上達した手代・番頭が独立する時に、宗達も使う「伊年」の印章を主人・宗達から手渡されたのではないか、「伊年」印は俵屋の商標であり、工房印であったと考えられる。

◆◇◆◇◆TOPに戻る

『白象図』 俵屋宗達作(養源院蔵)

第9号:平成27年1月1日

俵屋宗達 ―― 2

榊原吉郎(京都市立芸術大学名誉教授)

宗達の技法について考えてみたい。宗達の筆使いは狩野派の筆法とは異なる。つまり室町時代の雪舟が用いた筆の運び、漢画を習得していたのが同時代の狩野派の絵師であり、その筆使いを宗達はしていない。例えば、風神雷神図屏風を思い出して下さい。そこに描かれた風神にしても雷神にしても、その体型を表現する描線は柔らかく、鋭く緊張感に満ちた線を使っていない。また風袋を握る風神の爪先は鋭さに欠ける。お臍を描く線の使い方を見れば思わず笑い出したくなる。確りと袋の口を握っていることは見る人を頷かせる。また養源院の白象を形づくる輪郭線は太く伸びやかに引かれ、目頭や目じりの描線、さらに耳も蓮の葉の葉脈を思い出すような線描きなど、どれをとっても宗達の筆使いである。

これらの技法を、宗達は何から学んだのだろうか。狩野派の絵師たちにはできない技である。宗達は大和絵の手法を用いたと一般に解説されるが、漫画の元祖とも云われる高山寺の鳥獣戯画を宗達は眼にしていたのではなかろうか、と想像を逞しくする。現代人の感覚に溶け込み、少しの違和感を与えない技法は伝統となっている戯画の中に見出せるのではないかと考えてしまう。

◆◇◆◇◆TOPに戻る

第10号:平成27年2月2日

俵屋宗達 ―― 3

榊原吉郎(京都市立芸術大学名誉教授)

宗達については、その全体像が不明な点が多く、色々な情報を持っている今日の私たちだが、彼の全体像を解明しきれるものではない。その情報もごく近年になって少しずつ明らかになってきているのであって、まだまだ完全なものでない。

簡単な例を挙げると、江戸後期の酒井抱一は尾形光琳について、今日の私たち以上に知っていたと考えて良いだろう。何故なら、抱一は光琳に近い所にいたからである。しかし、宗達のこととなるとどうであろう。

むしろ、私たちのほうが宗達に関する情報量が多いことは疑えない。宗達の作品についてもデジタル画像で眼にすることは簡単である。しかし、抱一の時代では、宗達の作品を眼にすることがあっっても、それは運搬可能な小品であって、屏風や襖、杉戸絵などの大画面を江戸の地で実見することは不可能に近いことでは確かであった。

抱一は、尾形光琳に私淑し、光琳評価を決定的なものにしたが、宗達に私淑するには至っていなかった、といえよう。何故なら、抱一の門人たちの作品に宗達の影すら伺えないからである。「琳派」についてイメージする時、宗達を除外してイメージすることはできない。それは、光琳が宗達に私淑していたことを確信しているからである。宗達の全体像は時の方に消えてしまっているが、僅かに遺された宗達の痕跡を辿ることにより、宗達の実像を創りだしてみることも必要なのである。

◆◇◆◇◆TOPに戻る

第11号:平成27年3月2日

尾形光琳―― 1

榊原吉郎(京都市立芸術大学名誉教授)

琳派とは、光琳の「琳」から名付けられた名称、今日では一般によく知られているが、彼の生存中は「光琳流・尾形流」などと云われ、「琳派」とは呼ばれていない。さらに宗達や光悦を琳派の中に入れることすらもなかった。呉服商・雁金屋の次男坊・光琳は気楽な生活をしていたが、家産が傾き生きるために四十代になって本格的な絵師になった人で、直接指導を受けた絵の師匠はいない。姻戚関係が考えられる俵屋宗達がお手本になったのであって、狩野派の絵師のような専門絵師とは異なる。子供の頃に習い覚えた絵を描く藝が身を助けたと云える。しかし、人気はあった。当時の人々の心を惹きつける魅力のある作品を数多く残しており、光琳の絵を所有することが町衆たちの自慢であったことは有名である。

織物や染物の意匠に「光琳波」や「光琳梅」などと呼ばれる文様が取り込まれ光琳文様として流行した。焼物や塗物にも光琳風の図柄が用いられ、日常生活の中に光琳は生き残っている。現代人は「藝術」という言葉の魔力に執りつかれ、身の回りにある普通のモノとは異なるモノを崇拝するようになってしまっているが、光琳が望んだモノは特別な「藝術」ではなく、日常生活の中に生かされる美しいモノであった、と云えるのではないか。京都の町中にはそれが今日でも何気なく生き続けている。

◆◇◆◇◆TOPに戻る

『漁夫図扇面』 尾形光琳作

第12号:平成27年4月22日

尾形光琳―― 2

榊原吉郎(京都市立芸術大学名誉教授)

裕福な老舗の若旦那・光琳は、家の没落後、絵師の道を選んだ。素人の彼が絵で稼ぐことは大変だったに違いない。絵で有名になれたのは何故か、才能があったからと云えばそれまでだが、才能を支えたのが彼の素養だと考える。素養とは「琴棋書画」の「四藝」のことで、幼い頃からお稽古事として習っていたのが、その一つの「画」であった。その手筋の良さが現れているのが本図である。多分、宗達の扇面画を見ていたのであろう。絵を描くことを身に着けていたこと、つまり、旦那藝であり、藝が身を助けたことになる。光琳にとっての「琴」は申楽=能である。しかし「四藝」の「琴」=申楽の道を選択しなかった。

家代々に伝わる能道具一式を相続しながら趣味の「藝」に終わった。習い事の延長であり、乾山と一緒に醍醐寺門跡の前で舞を披露したこともあり、その才能が高く評価され、能を通じて公家衆や銀座役人・中村内蔵助とも交際を深めていたが、能役者にならなかった。ここに光琳の謎の一つがある。

◆◇◆◇◆TOPに戻る

第13号:平成27年5月21日

尾形光琳―― 3

榊原吉郎(京都市立芸術大学名誉教授)

町衆のお稽古事について触れた。京都には、この稽古事が現在でも引き継がれる。謡もその一つである。これは今日の言葉で云えば音楽になる。今では音楽とはほど遠いものになっているが、光琳が生きた頃はまさに謡が音楽そのものであった。

光琳は江戸に下り、酒井家に武家奉公をした。無論、侍ではなく絵師としての奉公であるが、気づまりな生活であったようだ。早く京へ戻りたいと絵の弟子に漏らしている。相当ストレスが溜まっていたと想像される。ストレス解消に、親友の中村内蔵助が協力し、将軍家お抱えの申樂師・宝生大夫の舞を見せている。弟子への手紙に宝生の舞が「中々面白キ事/言語ニ絶候」と記している。この僅かな文言から、とやかく云うことは慎まねばならないだろうが、「面白キ」の語が気になる。宝生の舞が面白かったに相違ないが、面白いことの意味内容を想像すると、光琳の姿が見えてくる。光琳は将軍さんのお好みを読み取ったのではないだろうか。

菊を描く本図の背後にお能の「菊慈童」を想起してみたくなる。光琳が菊を描くとき、気持ち中で無意識に謡のリズムを執っていたのではないか。それは名品・杜若図屏風に展開した杜若の花々のリズム感にも通じ、屏風の中から音楽が聞こえる。

◆◇◆◇◆TOPに戻る

第14号:平成27年6月10日

乾山―― 1

榊原吉郎(京都市立芸術大学名誉教授)

現代の京都でも、商家の次男や三男は家の家業を継がず文化的な職業を選ぶことが多い。これは昨日今日のことではなく、江戸時代に遡る伝統的風習と云える。乾山もその例に漏れず、兄・光琳と同じように芸能の道を選択した。実家の呉服商雁金屋は長男が継承したのだが破綻してしまったので、陶芸に生きざるを得ず、初め野々村仁清から作陶を学び、御室に窯を作り、二条の丁子屋町で乾山焼と呼ばれ繁盛した。後に上野寛永寺領の入谷に窯を構え、活躍し江戸で没している。

光琳が絵を描き、乾山が焼いた作品が多く、仁清から受け継ぐ色彩豊かな作品も残されている。

同じ兄弟であってもそれぞれ性格が異なり、光琳のようなはでな女性関係を乾山に求めることはできない。つまり華やかな彩りの光琳作品に対して本図に見られるような図柄の絵付けが乾山の性格を物語る。花唐草に囲まれた唐子を支える下部の文様は単純な列を作る縦線に見えるが、乾山は漢字の「山」を用いたのではなかろうか、と考えてしまう。とすれば、この唐子は山また山の奥、深山に住む仙人に見えてくる。中国の神仙思想に、乾山は興味を持っていたのではないだろうか、と想像の環が拡がる。

◆◇◆◇◆TOPに戻る

第15号:平成27年7月17日

乾山―― 2

榊原吉郎(京都市立芸術大学名誉教授)

乾山は、兄・光琳とは五歳年下で八十一歳の寛保三年に没しており、五十九歳で亡くなった光琳より長命であった。そのためか兄の後始末をせざるを得なかった。合作も出来なくなった乾山は、古希を迎えようかと云う歳になって京を離れ、江戸へ下る。下谷入谷町に居を構えたが、火事にあい佐野を訪れることになったのだろう。

「佐野乾山」と呼ばれる綺麗な色彩の焼き物について、かつて真贋問題が話題となったこともあるが、現在では肯定的な見方がなされている作品を遺した。

葉室麟の短編『乾山晩愁』には光琳・乾山兄弟の間柄が活写され、さらに『花や散るらん』では兄・光琳と大石内蔵助とが親しい知り合いであったと想像の夢を広げる展開が記される。興味をお持ちの方はご一読を。

◆◇◆◇◆TOPに戻る

第16号:平成27年8月26日

中村芳中 ―― 1

榊原吉郎(京都市立芸術大学名誉教授)

近年、急に話題の絵師として登場してきたのが、この芳中である。綿密に描き出す写生派の人々にとって、彼の作風はでたらめのように見えたに違いない。紅白梅の花を描くのに、太い輪郭線の丸をつくり、白と紅の色をさす。それで紅白梅を表してしまう。枝や幹にたらし込み技法を使い、まるで光琳そっくりである。

『光琳画譜』を江戸で出版しており、光琳のことを良く知っていたと考えられる。大坂が活躍の舞台であり、俳句を通じて交友関係を広げていたことも知られているが、京都に生まれたらしく、生年は不明であり文政二年十一月、大坂平野町で没した。宗旨人別帳により、京笹屋町智恵光院西の亀屋八左衛門の女が妻女であったことがわかった。今後、注目を集める絵師であることは間違いない。

◆◇◆◇◆TOPに戻る

第17号:平成27年10月13日

中村芳中 ―― 2

榊原吉郎(京都市立芸術大学名誉教授)

芳中を「琳派」の一員に加えることに懸念する人も少なくなってきた。彼の描線をみると柔らかく、伸び伸びとしている。同時代の「江戸琳派」の創始者である酒井抱一の描線と比べれば一目瞭然である。抱一の線の質は固く、京の写生派の代表者であった円山応挙の描線と同質、正確無比である。芳中の線とは全く性格が異なっている。なぜ異なるのか、一言で云えば芳中が写生嫌いであったのではないか、と云うことになる。芳中は物の形態に拘らなかったが、抱一は形態に拘った伊藤若冲の昆虫を自らの画面に取り込んでいる。断っておかねばならないのは、「琳派」が写生をしなかったということではないことである。

梅花を五弁に表現せねばならないと云う堅苦しい考えに縛られない自由を「琳派」はもっていた。単純に丸い円でも梅花である、と見る人が認めてくれればそれでよい、と芳中は考えたに過ぎない。

◆◇◆◇◆TOPに戻る

第18号:平成27年11月18日

神坂雪佳 ―― 1

榊原吉郎(京都市立芸術大学名誉教授)

雪佳の生涯は、東アジアの一小国に過ぎなかった日本が世界の列強と直接に向き合い、自立した近代国家としての存在を示すことに費やした時期と合致する。和服から洋服へ、洋食を和食に馴染ませる時間帯でもあった。彼自身、世紀末の欧州の大地を歩み洋服、洋食を体験したが、遺された写真の多くは和服であり、礼装の洋服には勲章が写しだされていた。将に生活様式の大変革の時期に生き、今日ではデザインとして認める様々な生活用品に日本の美を持ち込む仕事に明け暮れた。しかし日本文化が否定されるのを知らずに昭和十七年一月嵯峨野で歿した。

彼が日本の美を王朝文化に求めた琳派の継承者であったことは本図が示す。散り始めた楓、その木立の陰から公達の視線が向かう先は美しき姫君か、はたまた昔の人の面影だろうか、鑑賞者に強く選択を求める余韻がそこにある。

◆◇◆◇◆TOPに戻る

第19号:平成27年12月17日

神坂雪佳 ―― 2

榊原吉郎(京都市立芸術大学名誉教授)

雪佳は四条派の鈴木瑞彦について絵を学んだ。四条派についての理解が写生中心の円山応挙の流派と重なり、写生重視の流派に見られている。雪佳と同じ四条派を学ぶ竹内栖鳳は、洋行し西洋絵画を見た。その動向はわが国と同じ写意に向かっていると感じた。この写意は円山派の写生とは違うところが多い。一つは歌心である。四条派が継承している俳句であり、蕪村・呉春に繋がる心情、絵師の心の中を写し取り、歌い上げる絵である。この歌心は古く和歌にあり、室町以後、申楽=能楽に展開し、琳派が誕生した桃山期には歌舞伎へと広がる。栖鳳は上方歌舞伎の愛好者であった。

雪佳の歌心は能楽へ向い、歌と絵を結び付ける葦手絵つまり王朝美の世界を志向したのである。歌心と絵が合体する図按、突き詰めれば大和心とデザインが結晶する境地を希求したことになる。彼は西欧の世紀末藝術・アール・ヌーヴォ―を嫌い、琳派の復興と日々の生活に結び付く工藝美を求めた。それは視るだけの世界ではなく、手に取り愛玩できる世界の実現にあった。

◆◇◆◇◆TOPに戻る

第20号:平成28年1月7日

神坂雪佳 ―― 3

榊原吉郎(京都市立芸術大学名誉教授)

琳派四百年の行事が進行するにつれて、琳派の現在、さらにその先の未来についての議論が始まっている。

琳派の特質として「私淑」という言葉が上げられる。琳派には師弟関係がない。継承者たちは密かに先人の人柄や仕事ぶりを慕うことから始めるのが「私淑」であり、先生から直接指導を受けて習い継承するものではない。やはり琳派に傾倒し、崇拝し制作する姿勢が求められる。そこには琳派らしい装飾の美が表現されていなければならないだろう。

琳派の装飾の美とは「かざる」ことにあり、「かざる」意識の根底にはまざり気ない、純粋な祈りにも似た心の存在が認められる。それは日本人の心にしみこんでいる自然への崇拝の念ともいえる。

菓子を盛る器でありながら、頬杖をつきながら窓の外の冬景色を眺める人物の表情には器を手にした人々へなにか語りかけている。雪佳が日本人の心の「かざり」の真意を訴えているのだ。

*古典の日絵巻〔第4巻:琳派400年〕は今回で最終回となりました。

ご愛読くださった皆さま、寄稿いただいた榊原先生、そして、

お力添えをいただいた皆さまに、心より感謝を申し上げます。

◆◇◆◇◆TOPに戻る

![古典の日絵巻[第四巻:琳派400年]](/kotennohi/home/picture/images/dai04kan/1405/title.jpg)

![古典の日絵巻[第四巻:琳派400年]](/kotennohi/home/picture/images/dai04kan/1406/title.jpg)

![古典の日絵巻[第四巻:琳派400年]](/kotennohi/home/picture/images/dai04kan/1407/title.png)

![古典の日絵巻[第四巻:琳派400年]](/kotennohi/home/picture/images/dai04kan/1408/title.png)

![古典の日絵巻[第四巻:琳派400年]](/kotennohi/home/picture/images/dai04kan/1409/title.jpg)

![古典の日絵巻[第四巻:琳派400年]](/kotennohi/home/picture/images/dai04kan/1410/title.jpg)

![古典の日絵巻[第四巻:琳派400年]](/kotennohi/home/picture/images/dai04kan/1411/title.jpg)

![古典の日絵巻[第四巻:琳派400年]](/kotennohi/home/picture/images/dai04kan/1412/title.jpg)

![古典の日絵巻[第四巻:琳派400年]](/kotennohi/home/picture/images/dai04kan/1501/title.jpg)

![古典の日絵巻[第四巻:琳派400年]「柳図香包」尾形光琳作 細見美術館蔵](/kotennohi/home/picture/images/dai04kan/1502/title.jpg)

![古典の日絵巻[第四巻:琳派400年]『宇治橋図団扇』尾形光琳作(細見美術館蔵)](/kotennohi/home/picture/images/dai04kan/1503/title.jpg)

![古典の日絵巻[第四巻:琳派400年]『漁夫図扇面』 尾形光琳作](/kotennohi/home/picture/images/dai04kan/1504/title.jpg)

![古典の日絵巻[第四巻:琳派400年]『菊蒔絵手箱下絵』尾形光琳作](/kotennohi/home/picture/images/dai04kan/1505/title.jpg)

![古典の日絵巻[第四巻:琳派400年] 『色絵唐子図筆筒』 尾形乾山](/kotennohi/home/picture/images/dai04kan/1506/title.jpg)

![古典の日絵巻[第四巻:琳派400年] 「色絵槍梅文水指」尾形乾山 京都市立芸術大学芸術資料館蔵](/kotennohi/home/picture/images/dai04kan/1507/title.jpg)

![古典の日絵巻[第四巻:琳派400年] 扇面画帖「白梅図」 中村芳中](/kotennohi/home/picture/images/dai04kan/1508/title.jpg)

![古典の日絵巻[第四巻:琳派400年] 扇面画帖「紅梅図」 中村芳中](/kotennohi/home/picture/images/dai04kan/1510/title.jpg)

![古典の日絵巻[第四巻:琳派400年] 「観楓図」神坂雪佳 京都市立芸術大学芸術資料館蔵](/kotennohi/home/picture/images/dai04kan/1511/title.jpg)

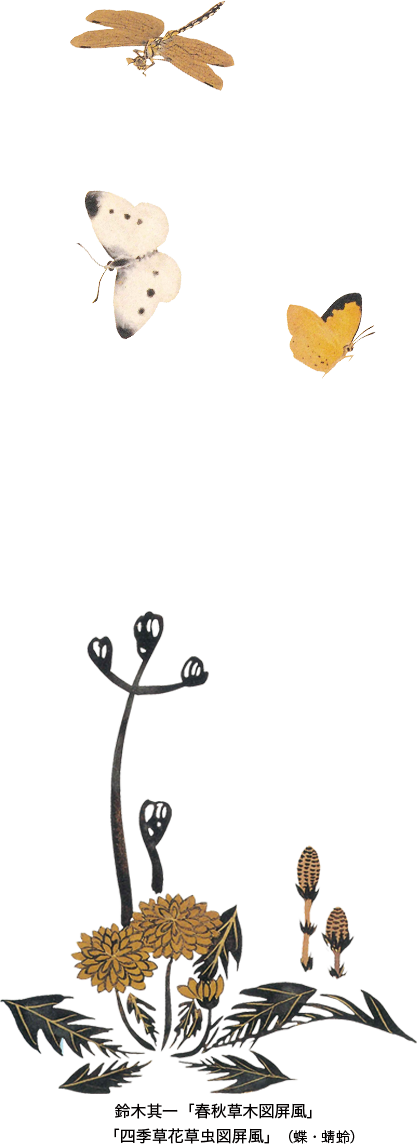

![古典の日絵巻[第四巻:琳派400年] 『四季草花文庫』神坂雪佳 髙島屋史料館蔵](/kotennohi/home/picture/images/dai04kan/1512/title.jpg)

![古典の日絵巻[第四巻:琳派400年] 『雪庵菓子皿』 神坂雪佳 京都国立近代美術館蔵](/kotennohi/home/picture/images/dai04kan/1601/title.jpg)