古典の日絵巻Picture scroll

「古典の日」からとっておきの情報や

こぼれ話などをお届けします。

古典の日絵巻第十三巻「御簾の下からこぼれ出る女房装束」

こんにちは。赤澤真理と申します。朧谷先生からバトンを受け取り、今年から一年間、「古典の日絵巻」を担当させていただきます。

私の専門は、日本住宅史、主に寝殿造(しんでんづくり)の空間としつらい、女性の空間について研究しています。今年一年は、「御簾の下からこぼれ出る装束」を中心に、日本の住まいの文化についてひもといていきます。

-

三月号 『源氏物語』の空間をもとめて

-

二月号 「源氏物語」花宴巻と御簾の中に半身を入れる光源氏

-

一月号 御簾を巻き上げる清少納言

-

十二月号 源氏物語絵にみる光源氏の垣間見(かいまみ)

-

十一月号 歌合・絵合における女房の出衣

-

十月号 「源氏物語絵巻」柏木(三)にみる薫の生誕五十日のお祝い

-

九月号 『紫式部日記』にみる紫式部の局

-

八月号 「小野雪見御幸絵巻」にみる皇太后歓子のおもてなし

-

七月号 「駒競行幸絵巻」にみる彰子の座

-

六月号 「栄花物語」女性の賀宴に示された女房の袖口

-

五月号 庭園にみる「八橋」の意匠-京都仙洞御所の場合

-

四月号 源氏物語の場合に示された女房の袖口

三月号

『源氏物語』の空間をもとめて

古典の日絵巻第13巻「御簾の下からこぼれ出る装束」は最終巻となりました。今月号では、『源氏物語』に示された六条院の邸宅と、空間を体感できる施設をご紹介していきます。まず、宇治市源氏物語ミュージアムをみてみましょう。

●宇治市源氏物語ミュージアム 「宇治の間」

宇治市源氏物語ミュージアムは、平成10年(1998)に開館しました。『源氏物語』の世界を五感で感じられる施設です。ミュージアムの建物は、入口の渡り廊下や大きな唐破風(からはふ)の屋根など、日本建築を思わせる造りです。

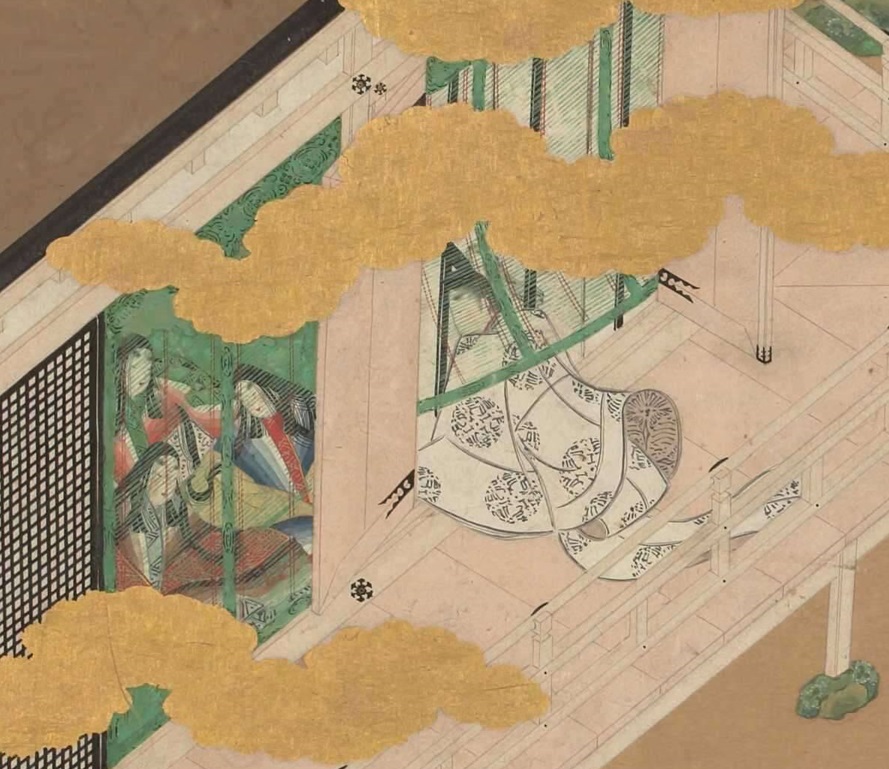

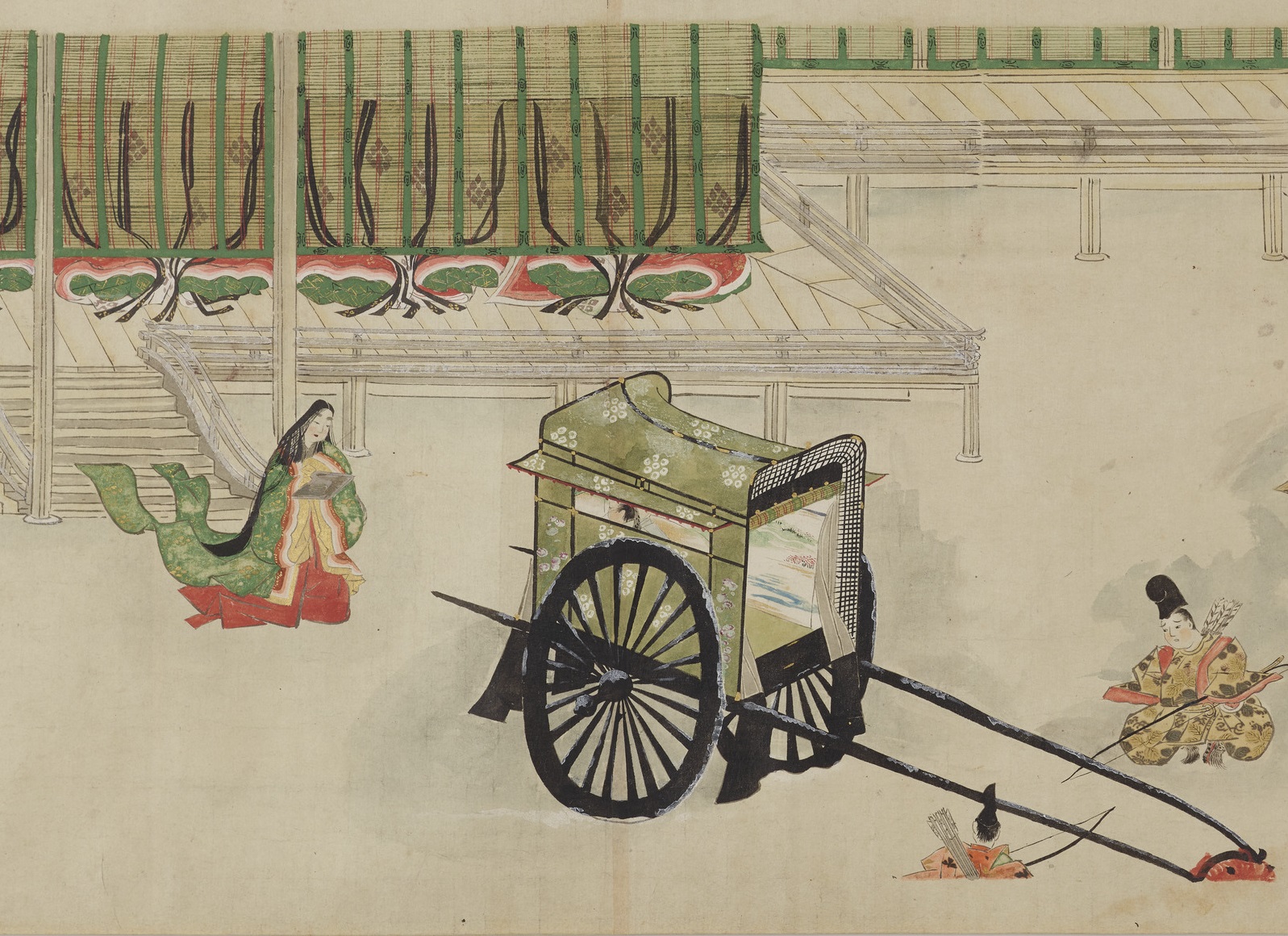

入口に入ると「平安の間」で姫君たちが碁遊びをしている様子や牛車などが迎えてくれます。奥の展示室にある「宇治の間」は、薫が宇治の姉妹を垣間見る場面で、国宝「源氏物語絵巻」橋姫(徳川美術館蔵)の一場面を再現したものです。月の下で垣間見られる宇治の姉妹と薫の様子を体験できる貴重な展示となっています(図1)。建築には、平安時代前期の建築である室生寺(むろおじ)が参照されているそうです。闇夜を表現した展示で、『源氏物語』の雰囲気を味わうことができます。

|

| 【図1】 |

●「六条院」の模型

つづいて「六条院」の模型(宇治市源氏物語ミュージアム蔵)をみていきましょう(図2)。光源氏の邸宅が一望できる貴重な模型です。光源氏は、40歳になり、自らの住まいとして六条院を造営します。六条院は、春・夏・秋・冬の四町から構成されていました。

春の辰巳(たつみ)の町には、寝殿に光源氏、東対に紫の上、寝殿の東面に明石姫君が住みました。後に寝殿の西面に女三宮が住むようになります。築山(つきやま)が高く、春の花の木を植え、前裁(せんざい)に、五葉・紅梅・桜・藤・山吹・岩躑躅(いわつつじ)を植えました。

夏の丑寅(うしとら)の町には、花散里と結婚前の息子の夕霧が住みました。後に西対に玉鬘が住み、夕霧が相続しました。泉があり、前栽には呉竹・卯花の垣根・花橘・撫子・薔薇(そうび)・くたになどを植え、馬場殿がありました。

秋の未申(ひつじさる)の町は、秋好中宮の里内裏(さとだいり・后の里御殿)で、元々の小高い所を築山に、紅葉の植木を植えて、滝を落とします

冬の戌亥(いぬい)の町 明石君の住まいであり、垣に松の木・菊の籬・柞原(ははそはら)・深山の木を植えました。

六条院の研究において、議論にあげられるひとつが、「寝殿に誰が住んだのか」という点です。寝殿は、邸の中の特別な殿舎で、正式な妻が居住する空間でした。光源氏の数ある女君の中で、最も寵愛を受けた紫の上は、後見人がおらず、光源氏に育てられました。紫の上は、六条院東の対で暮らしていました。後に六条院に嫁した女三宮は、朱雀院の皇女という高い身分であり、光源氏の正妻となります。女三宮は、紫の上がかなわなかった寝殿(西面)を暮らしの場所とします。

明石の姫君の母、明石の君の住まう冬の町には、寝殿がありませんでした。明石の君は、受領階級の娘で、光源氏が須磨に隠遁した際に知り合った女性です。明石の君は、六条院冬の町でひっそりと暮らしていましたが、その奥には父親の明石入道の財力の象徴である御蔵が立ち並んでいました。光源氏の女君たちの居場所は身分によって厳しく規定されていたのです。

|

| 【図2】 |

●六条院の想定図

六条院の想定図は、考証家によって、多少の違いがあります。代表的なものは、①国文学者・玉上琢弥氏と大林組、②建築史家・池浩三氏によるものです。

春の御殿に女三の宮が嫁してから、女房のために西対2つが増築されました。その2つは、玉上案では上下(図2)、池案では左右に配置されます。寝殿の柱の数が7間(玉上案)、5間(池案)などの違いもあります。

宇治源氏物語ミュージアム所蔵は、玉上琢弥氏案に近いもので、建築史家・高橋康夫氏が監修をされました。

六条院邸宅の高さの寸法は、物語本文には登場しないため、現存する寺院建築等を参照しています。寝殿造は、宇治上神社拝殿(宇治市)、東寺大師堂(京都市)、室生寺金堂(奈良県宇陀市)、法隆寺聖霊院(しょうりょういん)(斑鳩町)、春日大社着到殿(奈良市)、等の中世社寺建築が参考にされることが多いです。このうち宇治上神社は、源氏物語ミュージアムの近くにありますので、一緒に見学することができます。お近くの平等院鳳凰堂なども平安時代の建築を知る上で、参考になりますので、おすすめです。

池浩三氏の案を基にした風俗博物館(京都市)は、六条院春の御殿の四分の一模型があります。『源氏物語』や『枕草子』などの四季折々の年中行事が再現されており、御簾の下からこぼれ出る装束も時折展示されています。

●『十帖源氏』の六条院・二条院

ここで、一風変わった六条院の姿を紹介しましょう。2008年は、『源氏物語』が書かれてから千年の節目として、全国各地で『源氏物語』に関する展覧会が開催されました。横浜美術館では、「特別展 源氏物語の1000年―あこがれの王朝ロマン」という展示があり、私も観覧しました。

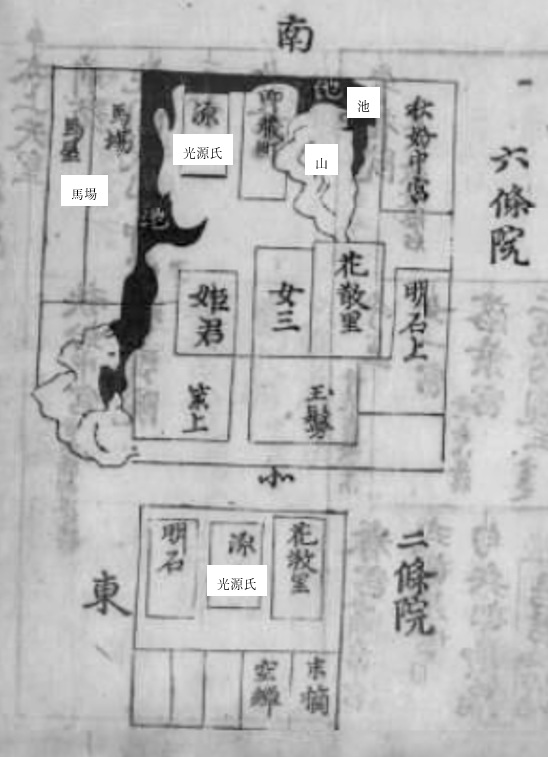

その中で目をひいたのが、『十帖源氏』という江戸時代に書かれた書のなかにあった「六条院」の図です(図3)

『十帖源氏』は、野々口立圃(ののぐちりゅうほ)(1595~1669)が記した『源氏物語』の参考書のようなものです。

図面上側の南に「(光)源氏」や「秋好中宮」、北に「明石上」があるのは本文と一致しています。図面下側の北に、紫上・姫君(明石)・女三宮・花散里・玉鬘の住まいがあります。秋好中宮の邸宅前にあった小高い山や、夏の町にあった「馬場」、春と秋の町をつないでいた大きな池なども再現されています。

紫上・姫君・女三宮は光源氏とともに居住していました。しかし『十帖源氏』は、光源氏と女性達の住まいを切り分け、女性の住まいを北側に描いています。

江戸時代には「大奥」で知られるように、女性の御殿は北奥にありましたので、そうした江戸時代における理解によるものかもしれません。

六条院の下には二条院の図があります。二条院は、光源氏の母・桐壺更衣の里邸でした。現代風の住宅のようにも見えますが、江戸時代の人びとが考えた二条院の姿です。光源氏は寝殿に住み、西対は花散里、東対は明石の君の住まいにし、北対は特別に広く造って、心をかけた女性を住まわせるように仕切りを設けました。図では、「末摘」「空蝉」とあり、末摘花や空蝉たちの住まいが描かれています。江戸時代の人々の考証の世界を窺うことができます。

|

| 【図3】 |

●メトロポリタン美術館の源氏物語展

次に、海外における展示をすこしご紹介しましょう。2019年春には、米国メトロポリタン美術館の日本ギャラリーで「源氏物語展」が開催されました。源氏物語が成立した平安時代11世紀に視点を絞るのではなく、後の中・近世から、近現代を視点に、美術・工芸・信仰などに着目した展示でした【図4】。

ここで、興味深い再現展示がありました。メトロポリタン美術館の日本ギャラリーには、書院の間という和室がそなえられています。そこに、御簾を垂らし、室内に几帳と装束を着た人形を立てることで、王朝風の生活空間が再現されました 【図5】。

書院の間から進む動線の先には、「源氏物語図屏風絵合(初音)」(土佐光起筆、東京国立博物館蔵)が展示されていました。この屏風は、御簾ごしに光源氏と女性たちを描いたものです。再現展示は、屏風の中の世界を実際に表現しているのです。

本展示は、石山寺のご協力のもと、紫式部の信仰というテーマにも光をあてた新鮮な展覧会でした。図4の仏壇の装飾(仏旗や織物、光る玉灯)は、石山寺からお借りしたものだそうです。

|

| 【図4】 |

|

| 【図5】 |

●平安王朝文化にふれる施設

最後に、国内で平安王朝文化の建築空間にふれることができる施設を紹介していきましょう。三重県立斎宮歴史博物館(三重県明和町)には、天皇に代わって伊勢神宮に仕えた皇族女性から選ばれた斎宮の住まいが再現されています。寝所として使用された御帳台(みちょうだい)などもみることができます【図6】。

|

| 【図6】 |

館内には1/15の寝殿全体の再現模型もあり、平安時代の舗設(しつらい)の様子がよくわかります。

斎宮歴史博物館の近くには、「さいくう平安の杜」があります。平安時代前期の役所であった西脇殿・正殿・東脇殿の3つの建物が再現されています(図7・図8)。

|

| 【図8】 |

紫式部が独身時代に滞在した福井県には、紫式部公園(福井県越前市)があります。公園内には、中世絵巻等から再現した平安時代の釣殿が池の中に再現されており、実際に座って、水辺を楽しむことができます(図9・図10)。

寝殿造建築として、現在では失われてしまいましたが、京都文化博物館の前身である平安博物館に、中央ホールに原寸大の平安宮内裏、枕草子「清涼殿の丑寅のすみの」に登場する清凉殿の弘徽殿上御局が再現されていたこともご紹介しておきます。

東北地方に目を向けますと、えさし藤原郷(岩手県奥州市)は、NHK大河ドラマ「炎(ほむら)立つ」の舞台として建設されました。伽羅御所(きゃらのごしょ)は、柱と柱のあいだの寸法の省略などがあるものの、寝殿造における暮らしぶりが体感できる施設です。住まいと、植物と水辺との近い関係を感じることができます(図11)。

平泉の毛越寺(もうつうじ)のお庭や池も、平安時代の浄土式庭園の雰囲気を感じとることができます。観自在王院(かんじざいおういん)は、藤原基衡(ふじわらもとひら)の妻が造営した寺院で車宿(くるまやどり)などの発掘成果が出ています。

本日ご紹介した再現模型には、建築史の研究者が考証に関わっていました。再現された建築がどのように考証されたかを通して、当時の研究の動向も窺うこともできるのです。

春の季節に古典の世界を追い求めて、おでかけしてみませんか。

一年間「御簾の下からこぼれ出る女房装束」にお付き合いいただき、ありがとうございました。

【主な参考文献等】

・池浩三『源氏物語―その住まいの世界』中央公論美術出版、1989年。

・五島邦治監修・風俗博物館編『源氏物語六条院の世界』宗教文化研究所、1989年。

・「光源氏・六条院の考証復元」季刊大林、34号、1991年。

・鈴木一雄・池浩三・倉田実『源氏物語の鑑賞と基礎知識―空蝉』至文堂、2000年。

・赤澤真理『源氏物語絵にみる近世上流住宅史論』中央公論美術出版、2010年。

・『復元建物完成記念特別展『よみがえる斎宮』』三重県立斎宮歴史博物館、2015年。

・赤澤真理『御簾の下からこぼれ出る装束―王朝物語絵と女性の空間―』ブックレット書物をひらく19、平凡社、2019年。

・『宇治市源氏物語ミュージアム常設展示案内』宇治市源氏物語ミュージアム、2019年。

・藤田勝也『平安貴族の住まい―寝殿造から読み直す日本住宅史』歴史文化ライブラリ―520、2021年。

・稲本万里子編著『源氏絵研究の最前線』勉誠出版、2024年。

・Carpenter, John T., and Melissa McCormick. The Tale of Genji : A Japanese Classic Illuminated. Metropolitan Museum of Art, 2019.

【引用図版】

図1・図2 宇治市源氏物語ミュージアム蔵。

図3 『十帖源氏』(国文学研究資料館蔵)。

図4・5 メリッサ・マコーミック氏(ハーバード大学教授、展示の監修者)よりご提供いただいた。

図6・7・8 三重県斎宮歴史博物館にご提供いただいた。