古典の日絵巻Picture scroll

「古典の日」からとっておきの情報や

こぼれ話などをお届けします。

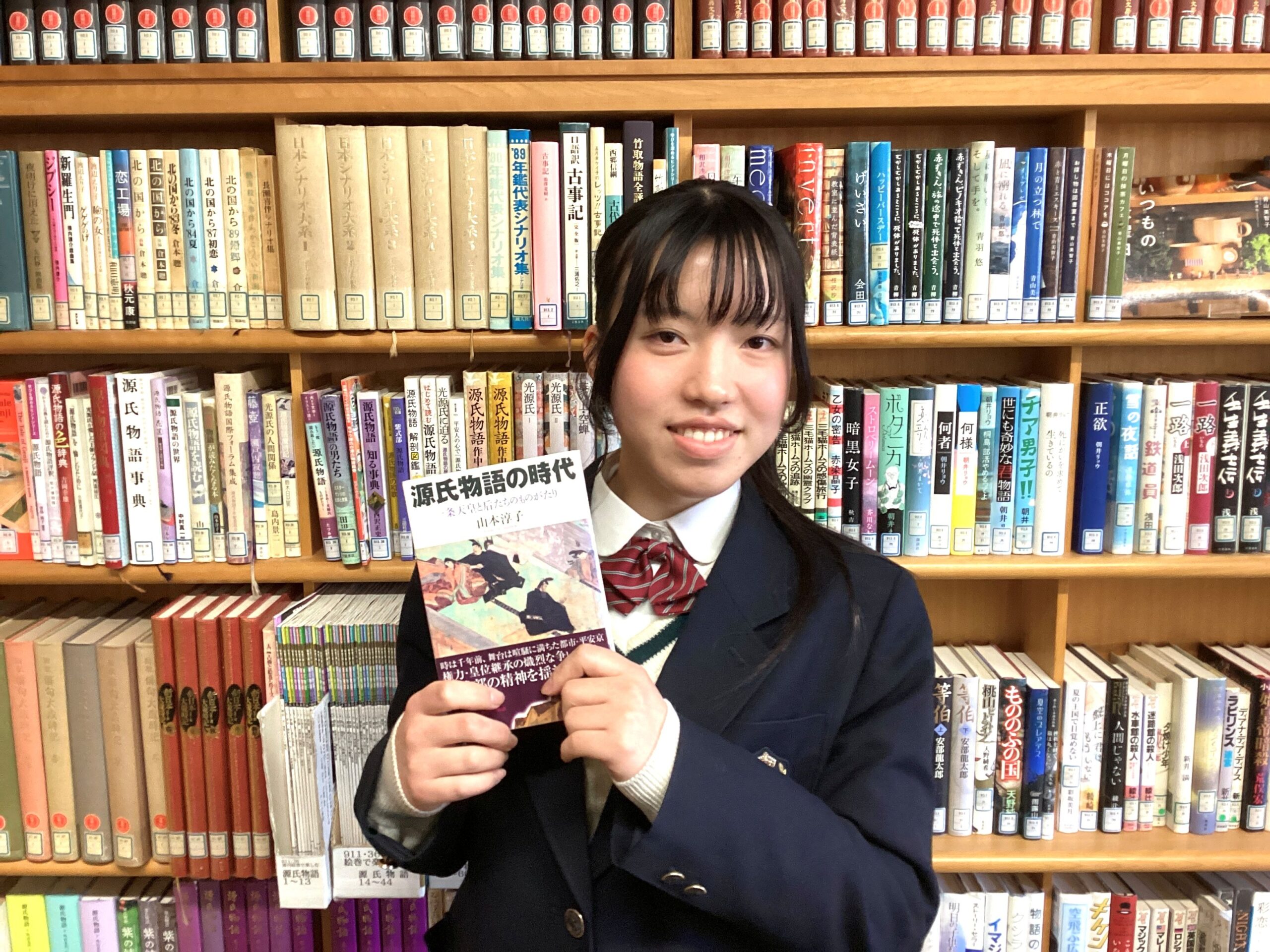

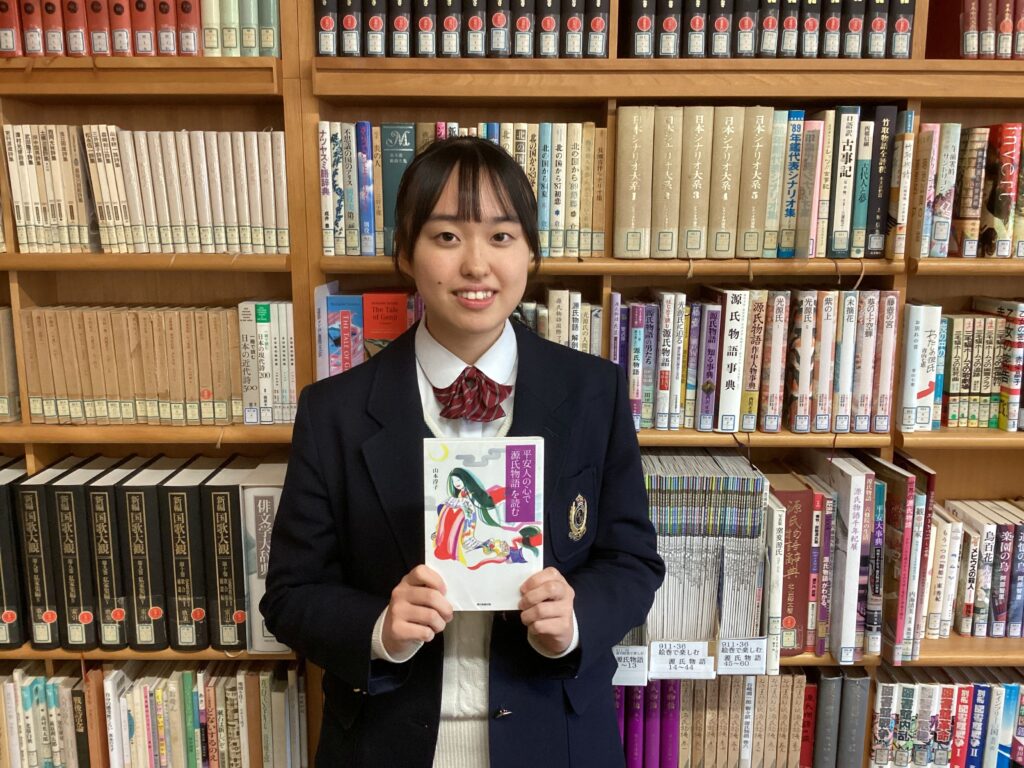

古典の日絵巻第十四巻「古典の魅力を伝え隊!~高校生が読む古典の世界~」

みなさん、こんにちは。

令和7年度は、私たち京・平安文化論ラボが、古典の日絵巻を担当いたします。私たち高校生の目線で読み解いた古典の世界を、1年間お楽しみください。

-

2月号 明石に咲いた才媛

-

1月号 平安のロミオとジュリエット~光源氏と朧月夜~

-

12月号 蓬のなかに佇む花 末摘花

-

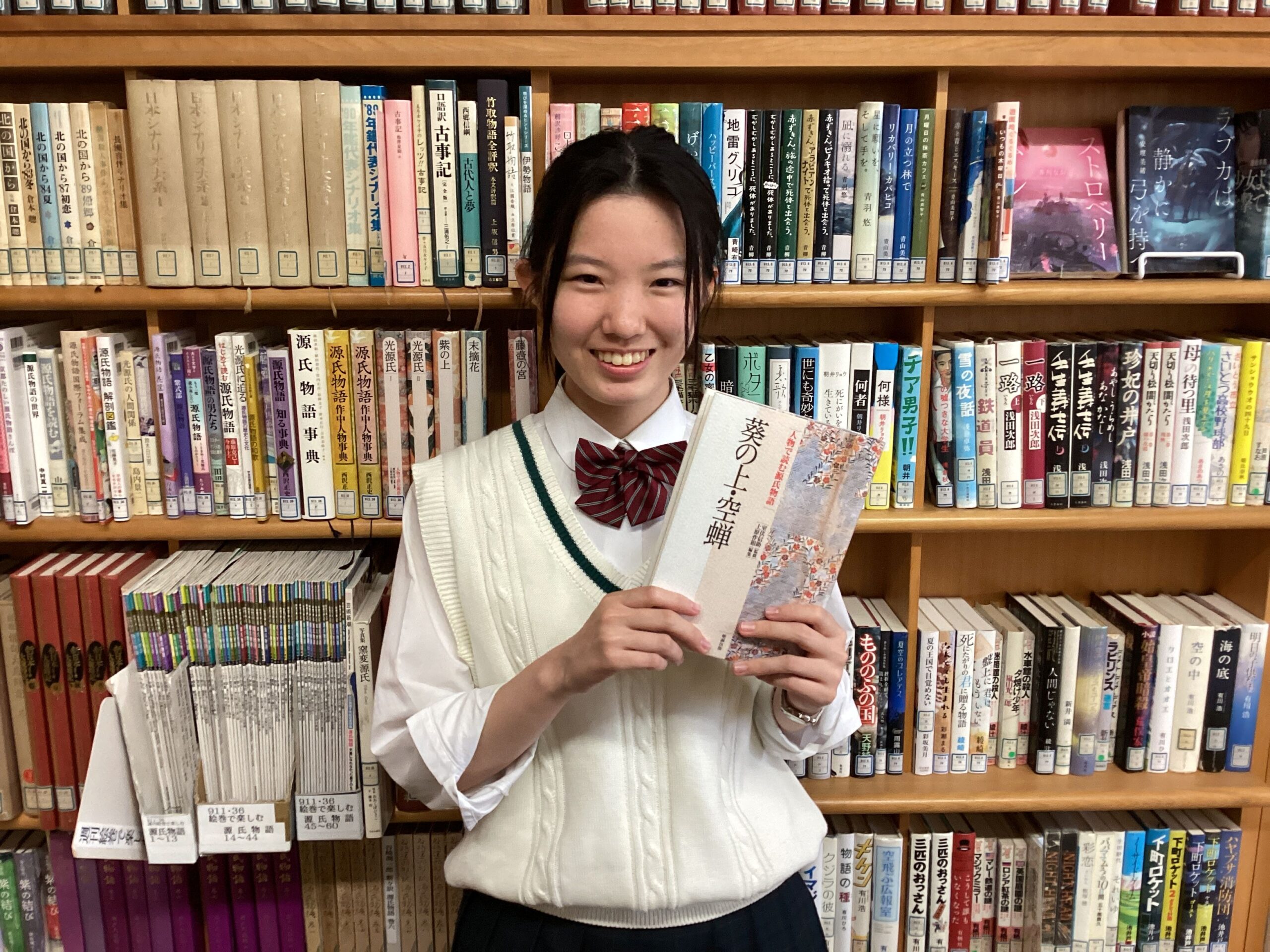

11月号 ツンデレお姫様 葵の上

-

10月号 教養と実践を融合した探究

-

9月号 枕草子のゆかりの地へ

-

8月号 紫の上との出会い

-

7月号 源氏物語の輝く華

-

6月号 古事記って何?

-

5月号 光源氏の母 桐壺更衣

-

4月号 京・平安文化論ラボの活動

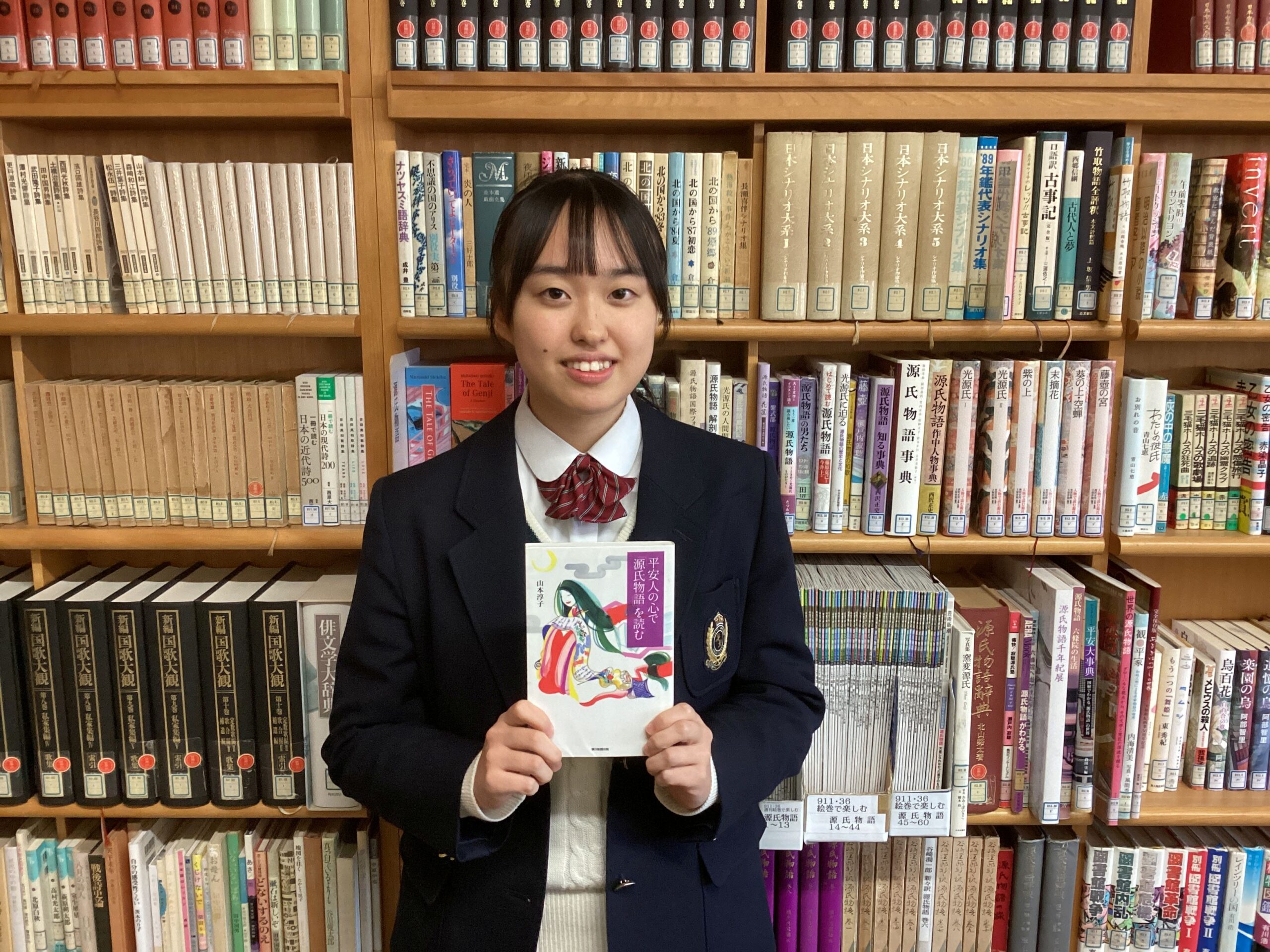

氏名 : 梅原 花歩

趣味 : 音楽をきくこと

好きな時間 : 寝る前にゴロゴロする時間

好きなもの : スラムダンク

将来の夢 : 色々な場所を旅行すること

明石に咲いた才媛

明石の君の人物像

1月号の朧月夜との一件をきっかけに、光源氏の謹慎という形で須磨で出会ったのが、私が担当する明石の君です。この女性は、時のスーパースターである光源氏と出会って、幸せを感じる一方、心の中に葛藤も生じさせます。それは、光源氏との身分の違いです。

明石の君の物語は、高貴な人である光源氏と結ばれるというこの上ない幸福を享受しながらも、自らの身分の低さ故に生じる葛藤と苦悩を描いています。

①琵琶なむ、まことの音を弾きしづむる人いにしへも難うはべりしを、をさをさとどこほることなうなつかしき手など筋ことになん。いかでたどるにかはべらん、荒き浪の声にまじるは、悲しくも思うたまへられながら、かき集むるもの嘆かしさ、こなるるをりをりもはべり。

①〈訳〉琵琶と申すものは、本当の音色をしっかりと弾きこなす人が昔もめったにはいなかったのでございますが、この娘はほとんど弾きとどこおることもなく、やさしく人の心をそそる、すぐれた手筋でございまして。どのようにして習い覚えたのでございましょう、荒い波の音といっしょにしておくのは悲しくも存ぜられますものの、あれこれと積る嘆かわしさの紛れる折々もございます。 (2)明石 P.243

実の父親に賞賛される程に優美な琴の腕前に加え、筆跡、容貌、態度、雰囲気など、六条御息所を彷彿とさせるような高貴な女性の面影を宿している明石の君。光源氏に惹かれながらも、身分の差を考えるとあまりに無謀な恋であり、彼への憧れは心に封じ込めるしかありません。常に謙虚で聡明な姿勢が彼女の美徳でした。

しかし、そんな彼女との身分差は、光源氏の側から越えてくることとなります。八月十三夜、光源氏の訪問をきっかけに懐妊し、翌年三月に明石の姫君を出産。ところが、光源氏にとって、この地を訪れたのは朧月夜との一件が原因でした。彼は自らへの戒めとして都を離れ、須磨に赴いたのです。その為、そんな光源氏にとって、明石の君と共に過ごせる時間は短いものでした。幸せに感じられたのも束の間、ついに、彼が都へと帰る日がやってきます。別れの辛さを実感し、入水をも考えかねないという明石の君でしたが、明石の姫君の将来に期待する光源氏は、彼女に乳母を派遣します。捨てられるかもしれないという危惧があっただけに、光源氏からの厚志は、彼女を心から安堵させたのでした。

さらに、住吉へ参詣した際には、偶然にも光源氏一行に出会い、その豪華絢爛な様子を目の当たりにします。そこで自らの身の程を痛いほど思い知った彼女は、改めて光源氏との身分差に嘆くこととなりました。

②何の罪深き身にて、心にかけておぼつかなう思ひきこえつつ、かかりける御響きをも知らで立ち出でつらむ、など思ひつづくるに、いと悲しうて、人知れずしほたれけり。

②〈訳〉「自分はどうした罪深い身とて、常に君のことを心にかけてお案じ申しあげていながら、これほどまで評判になっていた今日のご参詣のことも知らずに出かけてきてしまったのであろう」などと考え続けると、まことに悲しくて、人知れず涙に濡れるのであった。 (2)澪標 P.303

現代の少女漫画でも、完璧な相手と釣り合わない、平凡な自分に悩む主人公の姿をよく見かけます。明石の君は光源氏のことを本当に好きだからこそ、一緒にいたいと思うし、身分の差を実感することが辛いのだろうと思います。しかし、現代の私たちから見ても、彼女は全く平凡ではありません。謙虚で聡明でありながらも、自分の芯を持っていて簡単には折れないような人柄を持っています。

光源氏の政治上のライバルの娘朧月夜とのことがあったから、舞台が須磨に移り、新たな出会いがありました。この時、明石の君は数え年で18歳なので、ちょうど今17歳の私たちと同い年です。まさかあの光源氏に好意を寄せてもらえるなんて、想像もしていなかったと思います。謹慎は光源氏にとっては辛いことだったかもしれないけれど、明石の君にとっては人生を変える出会いでした。

一人娘・明石の姫君との別れ

そして、明石の君は、光源氏との子を出産します。かわいい女の子でした。しかし幸せな日々は、光源氏が京都へ帰ることで転機を迎えます。明石の君は、光源氏の依頼を受けて、大堰(おおい)の山荘に移住しました。これだけでなく、③では、その一人娘を、紫の上の養女として育てたいという申し出があり、娘を手放すことになってしまいました。その頃は、光源氏が明石の君を訪れることが少なくなっていたので、このまま娘まで取られたら、自分はどうなるのかと不安に思っています。

③手を放ちてうしろめたからむこと、つれづれも慰む方なくては、いかがは明かし暮らすべからむ、何につけてかたまさかの御立寄りもあらむ、などさまざまに思ひ乱るるに、身のうきこと限りなし。

③〈訳〉「手放しては、どんなにか気がかりなことだろう。この所在なさを慰めるすべもなくては、どうして日々を過してゆけようか。それに姫君がおられなくては、源氏の君も何を当てにたまさかお立ち寄りくださることか」などと、あれこれと嘆き迷うにつけても、限りなくわが身の上の情けなさが恨まれる。 (2)薄雲 P.429

明石の君は苦悩しつつも、母の尼君の説得で姫君を渡すことを決意しました。身が引き裂かれるような思いで姫君を手放した彼女は、光源氏の数少ない訪れを心待ちにして、大堰の別邸で寂しく過ごすこととなります。

私はまだ親の立場になったことはありませんが、親の自分が生きているのに、ほかの人に子どもを委ねるということは考えてみたこともありませんし、考えたくもないと感じてしまいます。「今日はこんなことがあったんだね」「こんなことができるようになったんだね」など、母として子どもの成長を見届けたかったはずです。

心のよりどころだった光源氏と離れ離れになるだけでなく、ただ一人の愛する我が子までも自分から離れていってしまうなんて、想像もできないぐらい辛く寂しかっただろうと思います。

明石の姫君は、春宮(皇太子)の子を産む

その後、彼女の娘は、立派に成長します。春宮と書いて「とうぐう」と読みますが、皇太子に入内(じゅだい)、つまり結婚して、子どもを産みます。翌年には姫君が早くも皇子を出産し、晴れて国母となるのでした。

身分の低かった田舎の娘が、やがて天皇の妃の母となるなんて、一見するとなんとも華やかなサクセスストーリーのように思えます。しかし、飛躍的に地位が向上したものの、愛する我が子を失った深い悲しみが消えることはありませんでした。表向きには大成功な人生の陰で、葛藤を抱え続ける姿こそが、彼女の最大の魅力なのかもしれません。

自分の身に何が起ころうとも、献身的に光源氏を支え、自らの運命に柔軟に対応していく明石の君。身分の低さに悩まされながらも、いつしかそれを乗り越えた彼女は、その気品と優しさで最後まで光源氏の側にいました。そんな彼女の姿は、光源氏のみならず、多くの人々の心をも、時代を超えて虜にすることとなります。

自分の娘が天皇の妃になるなんて、それまでの不幸せがひっくり返るような、ドラマチックすぎるどんでん返しです。彼女の姿は、当時身分が低かった人たちに希望を与えていたのかもしれません。しかし、波瀾万丈な人生の中で計り知れないほどの悲しさや苦しさも味わってきた明石の君。表向きの華やかな姿の陰で、葛藤を抱え続ける人間らしい姿こそが、彼女の一番の魅力だと思います。

※本文と訳は、小学館『新編日本古典文学全集』に準拠しています。なお、引用に際しては(巻、ページ数)で記載しました。

◆京都府立嵯峨野高等学校「京・平安文化論ラボ」の活動は、各SNSで更新中◆

Instagram:https://www.instagram.com/kyo_heian_labo/

X(旧Twitter):https://x.com/kyo_heian_labo